王辉龙

江苏省“333工程”高层次人才

南京市“五个一批”人才

南京市中青年拔尖人才

记者 | 张甜甜

编辑 | 祁绩

设计 | 毕婷

排版 | 王婧

校对 | 陆剑

“市情研究,研究的是城市的千业百态。只有城市建设蒸蒸日上、发展日新月异,我们才会取得越来越多的研究成果。我很欣慰,我的研究赶上了南京的黄金时代。”——王辉龙

王辉龙自称是个“入世学者”,总想着走出方寸天地,走进大千世界。

一年的时间,他有三分之一都在外面跑。

作为南京市委党校市情研究中心主任,王辉龙发表的50篇期刊论文是他“跑出来”的;一年50多场演讲分享中的素材,也是他“跑出来”的。

多年来,他走访了近百家企业、农业生产基地和乡村民宿,这让他的研究常常“冒着热气”“带着露珠”。

有人问他,为啥总往外面跑?

“不跑不行哦,”他笑道,“没有调查就没有发言权,我们要换板凳坐坐,把研究做在大地上”。

△王辉龙

为中国制造业寻找答案

2001年, 23岁的王辉龙踏上了开往深圳的列车,一心想去更开放的地方看看。

在深圳的那两年,王辉龙在一家电脑外接设备生产企业担任总经理助理。

这本是一个“坐办公室吹空调”的“美差”,可一有空闲,他就喜欢往车间里跑,跟工人们聊天。

工厂做的是来料加工的活。

原材料进到厂里来,在生产线上进行加工组装成产品后,再卖给经销商。

但王辉龙发现,这种角色分工让中国工厂只能获得微薄的利润——一个在北美市场零售价为100美元的机箱,除去原材料、渠道商的成本、各项税收,留给他们的利润只有1美元。

而这种现象,在当时被视为“世界工厂”的深圳很普遍。

“利润这么少,为什么中国企业还愿意做?”这个问题,王辉龙格外上心。

但他是学工科出身,原有的知识用不上;问同事,没人说得明白。

他决定带着问题重回学校研究出结果来。

老板百思不得其解,搞不懂这个后生仔为什么放下“钱袋子”,要回去捧“书袋子”。

可听了王辉龙的解释后,他沉思良久,一拍大腿说,“去吧,替中国制造业要个答案。”

2003年,25岁的王辉龙揣着一肚子的问题,又踏上了开往南京的列车。

△王辉龙在南京液晶谷调研

从江苏省委党校的研究生到南京大学经济学院理论经济学博士生,再到南京市委党校市情研究中心主任,他人一直在象牙塔,学的又是理论经济学,本该是书桌书本课堂,坐而论道。

可跑惯了的王辉龙哪能闲得住呢?

脚力穷时眼力通

那年6月的一个周末,正是饭点,高淳大山村里的农家乐忙碌而热闹。

王辉龙走进一家略显冷清的小院。

“老伯,你们这个生意好做吗?”趁着老板娘张罗饭菜的空,他问老板许老汉。

“难呀。”

“为什么呀?我看村口有几家生意蛮好的嘛。”

“那都是在网上预订的,我们又搞不懂。”老汉郁闷,喝了几口酒,把心里话说给这个陌生人。

一番话听下来,一个个问题已在王辉龙脑海中等待破题——

借力发力发展农家乐,不失为乡村振兴的一条好出路。可这事谁来做?农民应该扮演什么角色?

一有空,王辉龙就抓起草帽,往山村跑。

可再到许老汉家,他发现昔日门可罗雀的小院,如今却是欢声笑语。

见熟人上门,老汉一下子拉住他,讲起自己的故事——

房子租给几个城里来创业的大学生,被打造成网红打卡地,夫妻俩从老板变成了帮工,承担起了后勤服务的活儿。

“现在我们不仅能赚租金,还在家门口找到了工作。”

老许嗓门都亮了。

饭菜上了桌,热了又热。

王辉龙却没心思吃,他一边聊,一边在心里兴奋地喊:真是个研究乡村振兴的好样本!

“土地的集体所有制是不能动的,那如果要盘活宅基地,把它的价值最大化发挥出来,就不能把使用权、经营权攥在手上,而要深化宅基地所有权、资格权、使用权‘三权’分置改革,把使用权像商品一样放到市场上‘流通’;另一方面,乡村振兴最关键的一个要素就是人的流向,所谓城乡融合发展,就是城里人也能去乡村居住、生活、工作,这首先要解决土地问题的羁绊……”

对现实问题的发现和解决,也成为他拓展新视野、提出新观点、构建新理论的源头活水。

△王辉龙调研都江堰市柳街镇鹤鸣社区

“脚力穷时眼力通”。

在王辉龙看来,现实像风筝一样牵着他,让他在书本的理论原理和现实案例之间找到平衡。

挽起裤腿从田埂走过,有了《土地市场化能改善城乡收入差距吗?——来自中国232个地级及以上城市的经验证据 》《新型城镇化的驱动力在哪里》;马不停蹄跑企业,有了《深耕创新土壤 厚植发展优势》《发展长江经济带 畅通双循环主动脉》《创新发展与绿色发展的融合:内在逻辑及动力机制》……他讲授的“深刻认识把握新发展理念”入选江苏省干部教育培训名师名课推荐目录,“生态文明的理论问题与实践探索”被评为全省党校系统精品课。

问题要往根子上挖

在王辉龙的课堂上,总要挤出半小时给学员提问和讨论。

他的学员大多来自政府职能管理部门。这几年,学员们的实践基础越来越好,学历越来越高,他们都是各自行业领域的专家。

为这样的干部“墩苗”“培土”,“园丁”自己肚子里要先有料。

比如,课上有学员问他,南京在搞湿地保护,可部分越野爱好者们就喜欢把车往湿地里开,植物什么的都毁了,怎么办?他记下了,周末就去湿地考察,研究怎么解决个人的需求和公共环境保护的矛盾。

有位学员觉得辛苦攒下的产业家底放弃可惜,问他:为什么发展新兴产业就要淘汰老产业?

王辉龙沉吟半晌,带着他往外走。

“老产业和优质的新产业就好比树林里的老树和小树苗一样,老树看上去很大,实际上产业发展得很慢,甚至可能已经开始走下坡路了。”

“从表面上看,这棵树长得挺高挺大,它‘吸纳了这么多的劳动力,每年有这么多的产出’,还是留着吧,但就像老树不砍,上面会挡住阳光,下面根系会抢营养一样,老产业占着土地资源和资金,新产业的发展就很容易‘营养不良’,很难长起来。”王辉龙说。

做好政府的参谋和助手

听过王辉龙课的人知道,他的课即使是同一主题,每次也要补充、更新内容。

有的课他讲了不下五六十遍,可每次上讲台前,王辉龙还是把它作为一门新课来准备:

不仅要提前把内容复习一遍,还要结合现实实践补充进新的案例信息和新的相关政策信息。

他珍视每个站在讲台上的机会。

“党校是培养党的领导干部的学校,也是党和国家的哲学社会科学研究机构和重要智库。党校老师站在讲台上就是一份权利,向领导干部表达观点、提出对策建议的权利。”王辉龙说,“这更是一份责任,所以我们要当好市委市政府的参谋和助手。”

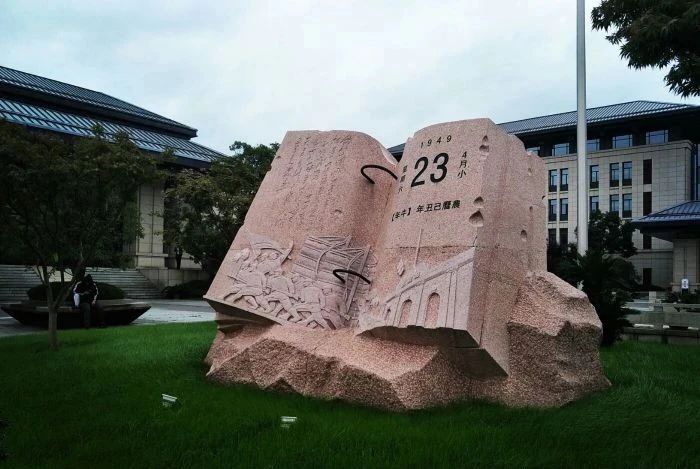

△中共南京市委党校

2017年9月,南京市与在宁高校“两落地一融合”(即科技成果项目落地、新型研发机构落地,校地融合发展)正式启动。次年新年上班第一天,南京市创新名城建设动员大会召开,组建新型研发机构成为重要抓手。

新型研发机构应该怎么建?企业要怎么孵化?创新最后一公里怎么打通?

王辉龙买好了去深圳的机票,再次南下。几天的时间里,他跑了几家新型研发机构做调研,又找到当地相关领域的专家,向人家请教经验。

白天大道行思,夜晚笔底波澜。

他把自己的所见所闻所感所想写成内参报告,递了上去。

这份《关于组建大型新型研发机构的对策建议》的报告不仅得到了时任市委和市政府主要领导的肯定性批示,也获得了全国党校(行政学院)系统第十三届优秀科研成果评选决策咨询成果三等奖。

△江苏省产业技术研究院

找问题时,王辉龙是“尖刀班”的勇士;找答案时,他是“先锋营”的先锋;找到答案,他又成了“参谋部”的谋士。

如今43岁的他,仍然身型瘦削精干。

“市情研究,研究的是城市的千业百态。只有城市建设蒸蒸日上、发展日新月异,我们才会取得越来越多的研究成果。”王辉龙感慨,“我的研究赶上了南京的黄金时代。”

他常常想起多年前,自己拎着行李走下火车的时候,他看到印象中的六朝古都,积蓄着发展的力量。

那一刻,这个青年听到内心鼓声轰隆。

*文中图片均由受访者提供