胡卓然

南京市百名优秀文化人才

记者 | 芮天舒

编辑 | 祁绩

设计 | 毕婷

排版 | 王婧

校对 | 熊向宁

“南京是一座‘英雄之城’‘胜利之城’,有着丰富的红色文化资源,这里有太多值得挖掘的故事。”——胡卓然

“七一”前夕,江苏省第八届重大题材文学作品创作工程完成了公示。

雨花台烈士陵园管理局胡卓然承担撰写的《雨花碧血映军魂》成为创作工程中10部重大题材文学作品之一。

身为中国作家协会会员的胡卓然,通过这部著作讲述了参与人民军队创建的雨花英烈的故事,填补了这一题材文学作品的历史空白。书稿将于明年“八一”建军节前出版,在建军九十五周年之际,向那段历史和雨花英烈献礼。

“南京是一座‘英雄之城’‘胜利之城’,有着丰富的红色文化资源,这里有太多值得挖掘的故事。历史研究者发掘新的史实,不应该只停留在研究论文中,而是要让更多的南京市民了解这座城市的红色过往,了解曾为这片土地奋斗的英烈。从而知来路,明去路,启新程。” 胡卓然说。

△在侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆内的“哭墙”上,胡卓然对已经模糊的南京大屠杀遇难者姓名进行补描

拨开岁月迷雾的“跨界者”

在搜索引擎中输入“胡卓然”,返回的结果全是他所作的历史研究成果——《日本宣布投降当天,新四军兵临南京》《“铁道游击队”曾参与解放南京》《在南京解放前夕倒下的最后一位“雨花英烈”是东南大学校友》……

其实,历史研究并不是他的本行,大学攻读法学专业,并以法学硕士学位毕业。

胡卓然说,他从小就对历史研究非常着迷。在同龄人还沉湎于美国大片和日本动漫时,他早就“啃”起了“大部头”的文史书籍。

“因为我父亲从事过文史资料收集方面的工作,所以家里随手就能拿到不少历史读物,耳濡目染,对历史研究的兴趣越来越浓。”

在他眼中,书籍中重大历史事件的细节描述,往往比影视作品中的呈现更惊心动魄,这令他着迷。

这种热情也伴随着他,从少年到青年。

△胡卓然在参加历史展览的布展工作

日积月累,终有所得。

2010年,胡卓然从浩如烟海的史料中发现了刊登在1938年4月5日汉口出版的时事新闻出版物《世界展望》上的一篇文章,题目为《南京大屠杀目击记》。

而此前史学界认为“南京大屠杀”一词最早出现在1945年11月25日《申报》上,当日该报刊有新闻《南京大屠杀罪行将公布》。

这一发现让“南京大屠杀”这一历史事件定性术语的出现时间向前推了7年之久,得到众多史学家的认同,让胡卓然备受鼓舞。

历史研究上取得的成果加上优异的考试成绩,让胡卓然顺利进入南京市地方志编纂委员会办公室,正式开始从事历史研究工作。

有人当时不理解,好好法学硕士为何会选择从事“冷门”的历史研究?

其实在胡卓然眼中, 研究历史和法学是相通的。

多年法学训练教会了他去寻找证据,让它们形成证据链,用分析和推理得出令人信服的结论,从而维护真相、伸张正义。

而从事历史研究,是以大量史料的梳理,拨开岁月迷雾,还原历史真相,破解重重谜团。

对他来说,这是份梦寐以求的工作。

填补历史空白的“挑战者”

在南京市地方志编纂委员会办公室工作的日子里,白天,胡卓然与同事一起挖掘史料、开展寻访;夜晚,身为红色历史题材作家的他与办公室的台灯为伴,将所见所闻凝结成一篇篇文章。

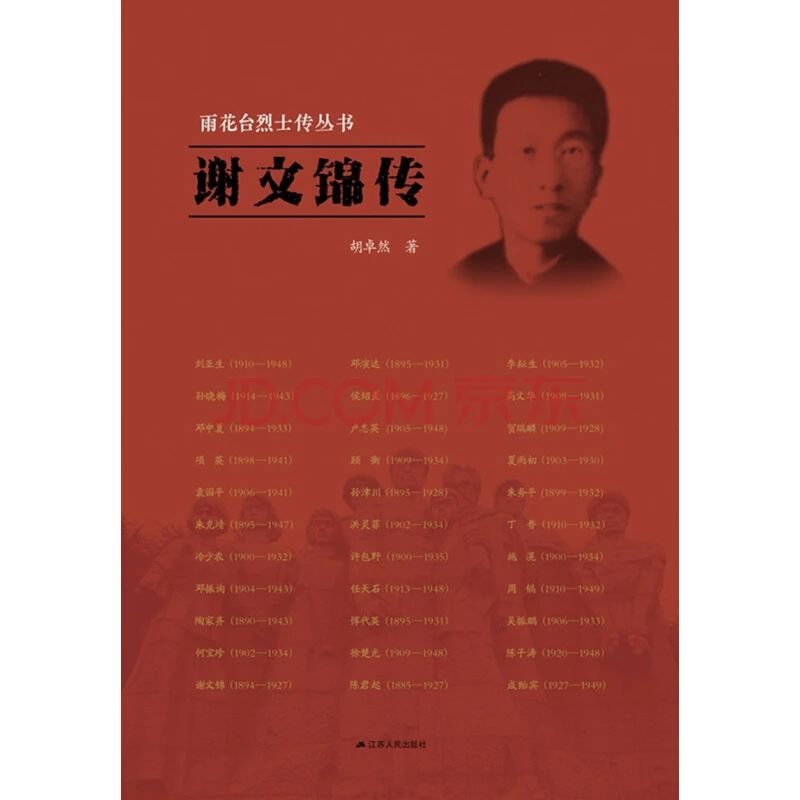

其中,就有雨花台烈士传丛书《谢文锦传》。

△雨花台烈士传丛书《谢文锦传》

谢文锦烈士是最早的青年团员之一、著名的“五卅运动”领导人之一。在1927年“四·一〇”事件中,时任中共南京地方执行委员会(南京地委)书记的谢文锦被捕遇害、壮烈牺牲,成为南京党史上第一位牺牲的市级党组织负责人。

在很长的一段时间里,谢文锦烈士没有过长篇传记,甚至是短篇传记也仅仅是寥寥数语,不少时间段都是“空白”。

面对这样一个难题,胡卓然选择迎难而上。

“作为历史研究者,最不应该回避的就是困难。我要做的就是去填补不为人知的空白。”

为了研究谢文锦在学校的经历,胡卓然前往谢文锦的家乡浙江。

在楠溪江畔的绍兴市新昌县档案馆查找资料时,他意外发现了谢文锦求学时期详尽的资料。

胡卓然欣喜异常,于是趁热打铁,决定立即根据资料中的线索前往浙江省图书馆的古籍部。

在山区赶路时不慎将手划伤,但他也顾不得其他,简单包扎一下便继续赶路。

“当时伤口还未愈合,但我心思全在寻访上。因为其他地方我都找遍了,如果在浙江省图书馆的古籍部找不到想要资料,这些历史终将还是空白。” 怀着忐忑的心情,胡卓然一夜未眠。

随着图书馆大门开启,胡卓然走进了古籍部,看到微微泛黄的旧档案堆满了整个房间,他悬着的心如同大石头落了地。

经过细细搜寻,他发现包括谢文锦在学生组织,甚至是在学校参加足球队的资料都一一在册。

有了这些资料,谢文锦的个人形象一下子就鲜活了起来,这也促使了《谢文锦传》一书顺利出版。

胡卓然说,在编写过程中,最令他深有感触的是资料中谢文锦说的一句话——“工作本来是困难的”。

“身为文史研究者,每次寻访的历程都是一场修行,我也曾犹豫过,为了一条线索如此奔波是否值得。但当我读到谢文锦的这句话,意识到他说的工作是指为革命事业而奋斗,我不再怀疑手头工作的价值。他身处白色恐怖仍能恪尽职守,和他相比,我的困难又算得了什么。”

唤醒红色记忆的“寻像者”

2019年,胡卓然调动到南京市雨花台烈士陵园管理局,成为雨花台烈士纪念馆的一名研究人员。

△雨花台烈士陵园

虽然日常要处理的工作不少,但他说最有成就感的是为雨花英烈“寻像”,让烈士亲属再也不用想象去勾勒烈士的形象。

在雨花台烈士纪念馆的雨花英烈墙上,有五分之一左右的烈士没有照片,或者没有清晰照片。

这是历史的客观原因造成的。

上世纪初照相技术还不普及,一人一生留下照片的机会不多。特别是在战乱年代,照片这样的小物件很容易毁损。

1949年牺牲的王清瀚烈士就是其中之一。

此前他的展板上一直配着一副素描肖像,这是雨花台烈士纪念馆根据烈士亲属的相貌,请画师绘制的。

但在王清瀚的女儿王守端眼中,记忆中父亲的样貌无法与这张画像重合。

“这不是父亲的样子。我等了70年了,还能找到我父亲的照片吗?”在展馆祭奠时王守端口中的喃喃话语,深深刻在了胡卓然的心中。

有没有可能找到王清瀚烈士的照片?胡卓然回去翻阅了王清瀚的资料,他是位国民党陆军中将,在1948年被吸收为中共特别党员。

在1949年的淮海战役中,王清瀚因策动起义而被逮捕,后遭保密局秘密杀害。1978年4月经中共北京市委批准,追认王清瀚为革命烈士。

考虑到王清瀚当时的将军身份,胡卓然隐隐地感觉,他还是有可能留下影像资料的。但从浩如烟海的史料中找张照片,如同在汪洋之中寻找一颗水滴,谈何容易?

胡卓然说,他的方法是“顺藤摸瓜”,从各种史料中发掘烈士相关记录,然后再以记录为线索,有针对性地去文献或档案中寻找。

功夫不负有心人。2019年初,他有了意外的收获。

在去北京的国家图书馆查找史料时,胡卓然发现一本书中收录了许多历史人物的照片,他翻了几页,一幅戎装照出现在他眼前,照片下的名字赫然是“王清瀚”三个字。

真的找到了!

胡卓然赶紧把照片复印了下来,带回了雨花台烈士纪念馆。经过技术修复,这张照片挂在王清瀚烈士展板的墙上。

如今,新展板上这张英烈照,了却了王守端老人70年的心愿。而王清瀚的后辈,也终于第一次看清了他的英姿。

看到烈士亲属欣慰的神情,胡卓然心潮澎湃。

△胡卓然(右一)参加《2020清明雨花英烈云祭扫》

“雨花英烈的生平事迹,我早已烂熟于心。但当他们的形象出现在我面前时,我会感觉他们的事迹不再是文献档案里的记录,呈现的是一个个有血有肉的人。从他们的目光中,我能感受到一种向上的力量,一种对美好明天的向往。”

这股力量让胡卓然不知疲倦。

胡卓然最喜欢穿运动鞋运动裤,就是想保持着一个可以随时出发的状态,随时投入到寻访工作中。

在他心中,工作的价值是让这些烈士的事迹不仅仅停留在纪念馆的展板上、被印在一本本书籍里,更要让千千万万的炎黄子孙去了解那些为国家、为民族而牺牲的烈士们。

“我想让更多的人知道,在那样残酷的岁月里,有这么一群人曾活生生地存在于中华大地上,他们为国家、为民族、为人民做出了巨大贡献,从平凡一步步迈向伟大。”