戴六华

南京市“五个一批”人才

南京市百名优秀文化人才

记者 | 芮天舒

编辑 | 祁绩

设计 | 毕婷

排版 | 王婧

校对 | 熊向宁

“多年过去,我对新闻工作的热爱一如当年,它早已成为我人生不可分割的一部分。我离不开它,也希望它给我的人生带来更加丰富的体验和快乐。”——戴六华

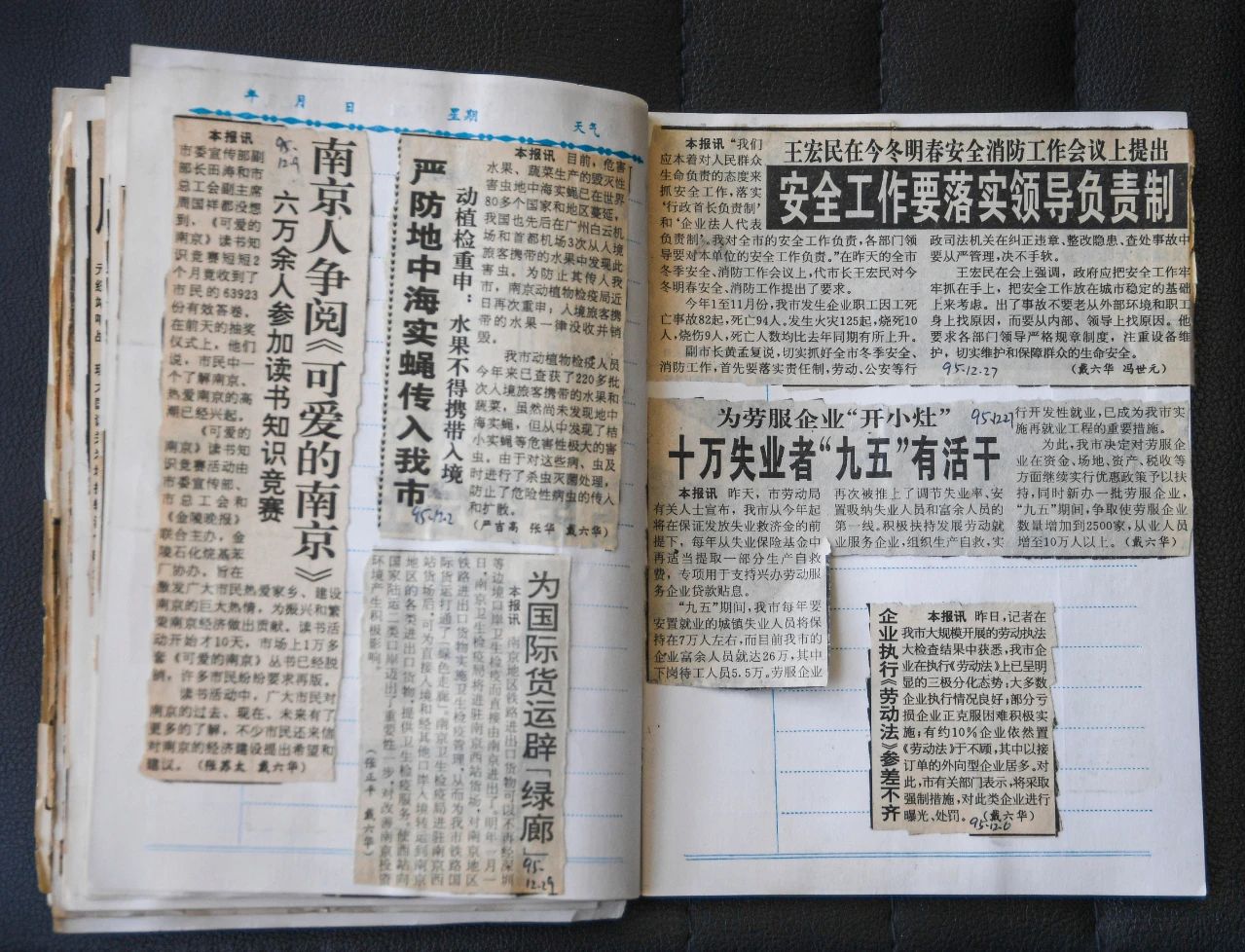

戴六华珍藏着一本泛黄的剪报本。

里面贴着的都是他参加工作后发表的作品。

△戴六华的剪报本

从南京日报社一名普通记者到南京报业传媒集团融媒体采访中心主任;从《南京日报》的“石城快讯”专栏上刊发的“小豆腐块”文章,到近年来反映南京经济社会发展成就的“大块头”,29年的新闻从业历程凝结在这一本本剪报本上。

戴六华说,每当翻开剪报本,心里总会涌起一种感动,上面的一篇篇稿件,见证了他的青春、成长和梦想。

“岁月改变了人的容颜,不变的是‘铁肩担道义,秉笔写春秋’的初心和‘做一名让党放心、让人民满意的新闻工作者’的信念。”

△戴六华在值夜班看版样

新闻工作的痴心者

1992年,从南京师范大学中文系新闻专业毕业来到南京日报社,戴六华开始了他的新闻工作者生涯。

当时,南京日报社为了让年轻记者得到锻炼、把基础打牢,开展了多个“去一线”培训计划,其中最让戴六华难忘的是“去夜班一线”。

在他眼中,做夜班编辑干的是月光下的事业,就着一盏青灯,伴着一杆红笔,在夜班编辑部一呆就是一整夜。这不仅考验一个人的吃苦精神,更考验一个人的耐心与毅力。

“做夜班编辑时,我负责的是《南京日报》的头版,责任重大。为了做好版面,每天都要忙到次日凌晨两三点,期间会有很多次修改,可能只是一句话一个字,但一点也不能马虎。” 戴六华顿了一顿说,“白纸黑字,不能出错。”

在夜班一线一呆就是两年多,戴六华没有因上夜班的辛苦而有所懈怠,反而沉浸其中。

每次上完夜班,他总习惯带一份版样回办公室再看一看;躺在床上半梦半醒时,突然想到一个好想法时,就赶紧起床开灯,找笔和纸把它记下来。

这一段夜班编辑的工作经历,锻炼了戴六华的“笔力”,也练就他对新闻事业的“痴心”,让他从一名新闻战线的新兵成长为在报社独当一面的记者。

“有位老报人曾经把‘痴迷’作为新闻工作者的第一品格。我理解的‘痴迷’就是全身心投入到新闻宣传工作中,执着于它,精益求精。”

戴六华说,自己忘不了2005年负责报社“十运会报道小组”工作时,连续一两个月白班夜班“连轴转”;忘不了2009年汶川地震一周年,带队赴绵竹采访时,在灾区度过的日日夜夜;忘不了2014年南京青奥会和国家公祭日活动期间,经历的绞尽脑汁和身心劳苦……

在旁人眼中,这种痴迷会带来辛苦,但在他看来,这种痴迷却让他找到一种幸福感。

这种幸福感来自写了一篇比较好的稿件,或是改了一个比较满意的标题,最终获得了各方的肯定、业内的称道、读者的赞许。

“做幸福的新闻,享新闻的幸福。”这是戴六华对新闻工作的一种理解。他说,读者的认可让他感到幸福,激励着他做出更多好新闻。

△戴六华个人文集《做幸福的新闻》

美好城市的促进者

从夜班编辑、条口记者,到报社编委、集团融媒体采访中心主任,获得的荣誉从南京市百名优秀文化人才、南京市宣传文化系统“五个一批”人才,到江苏省优秀新闻人才最高荣誉“戈公振新闻奖”,戴六华对新闻工作的理解不断加深。

“一位好的新闻工作者应该用自己手中的笔承担起相应的社会责任。这意味着,不能单纯做一个记录者,而是要为社会的发展‘鼓与呼’,成为城市的建设者和参与者。”

1995年,南京作为第三届全国城市运动会的举办地之一,进行了轰轰烈烈的城市建设。

当年的金秋恳谈会期间,戴六华来到华侨路上的金秋恳谈会城建馆采访,正巧遇上不少市民来这里参观刚刚推出的鼓楼至新街口发展规划模型,一位大爷对着模型看了半天,突然拉住戴六华问:“小伙子,你帮我看看,金陵饭店在哪儿?”

戴六华望去,模型上曾经的中国第一高楼金陵饭店,已淹没在周围即将崛起的高楼模型中了。他意识到,大爷的无心之问,背后隐藏着的却是南京的未来发展。

他回到报社,将所见所闻写成《金陵饭店在哪里?》一文,让更多市民了解到南京城市建设的美好前景,对城市未来的发展充满信心。

在戴六华印象中,这样类似的事情还有不少。

2001年,他根据南京市委常委会上获得的信息,写了一篇《南京奥体中心南移两公里》的简讯在《南京日报》头版发表。

当时南京为了举办“中华人民共和国第十届运动会”,计划建设南京奥林匹克体育中心。最初选址在现在河西奥体中心的北面,但为了带动河西地区更大范围地开发,相关部门最终决定把原先规划的选址向南移两公里。

“这条200来字的新闻写出了南京市重大建设项目的规划乃至未来城市布局的调整,对南京城市发展和当地老百姓的生产生活都有很大影响。” 戴六华记得,这条新闻在《南京日报》头版刊登后反响热烈,询问电话络绎不绝,单是开发商打来的就有好几个。

△戴六华在采访

由“老交警被酒驾车辆撞伤”的新闻报道,引发社会对酒驾危害的讨论;由“绵竹灾区茶叶销路不畅”的新闻报道,引出南京市民和工作单位购买爱心茶的活动;由“留守儿童暑期没地方玩”的新闻报道,引出百场公益夏令营活动……

“回顾这些新闻报道,我觉得一名好记者,不仅要把稿件写好,还要用稿件关注城市发展,推动社会进步,为促进城市更加美好、社会更加温暖做出自己应有的贡献。”戴六华说。

传播南京的策划者

惟希望也,故进取;惟进取也,故日新。

29年始终如一日奋战在新闻一线的戴六华,在新闻创新上不断深耕。

“新闻创新不应仅是内容的创新,形式的创新同样重要,而提高读者对新闻事件的参与性就是其中之一。”

2005年是郑和下西洋600周年,作为始发地的南京如何纪念这一活动?南京市委宣传部和南京日报社决定通过联合邀请市民参观中国海军明星舰“郑和舰”的方式,让更多的市民了解郑和下西洋这一史实,了解中国海军。

当时在社会新闻部主持工作的戴六华全程参与了该活动的策划和组织。活动先推出了“聚焦走进‘郑和舰’”系列报道,介绍了活动内容,几天时间就吸引了数千名读者报名,最后通过抽签并请公证处公证的方式,选出了600名登舰参观的市民。

活动当天,12辆公交车组成的车队浩浩荡荡开往龙潭码头,报社安排30多名记者随车当起“导游”带队参观,同时现场采访600名市民参观“郑和舰”的全过程。

“活动现场秩序井然、场面热烈、气氛感人,对于宣传南京起到了非常好的传播和宣传效果。”戴六华说。

△“600市民走进郑和舰”活动

之后,戴六华和同事们又结合“南京新55景”评选活动,举办了“市民看新55景”活动。这项活动的规模和影响力同样很大,让市民在参与中了解南京、爱上南京。

这几年,戴六华还参与策划了“大手拉小手——寻访南京大屠杀死难者遇难处(丛葬地)”“寻访南京抗战遗迹”“庆祝南京解放70周年·寻访南京解放地暨寻迹百万雄师过大江——长江沿线8市党报全媒体行动”等活动。

他说,新闻工作者在为读者提供新闻资讯的同时,也要为他们提供参与新闻事件的相关服务,这一方式不仅能最有效地实现新闻的传播效果,也有效提升了媒体的社会形象和影响力。

媒体融合的探索者

“推动媒体融合向纵深发展,做大做强主流舆论。”这是2019年1月25日,中共中央政治局就全媒体时代和媒体融合发展举行第十次集体学习时,习近平总书记对媒体融合提出的明确要求。

蓝图绘就,使命在肩。

2020年1月1日,南京报业传媒集团正式启动融媒体改革,以《南京日报》和紫金山新闻客户端为基础,组建集团“三大中心”,肩负起做大做强主流舆论的职责使命。

戴六华担当主任的采访中心,是新闻中心的主力。他开始思索一个问题,如何以此次融媒体改革为契机,进一步做好市委市政府中心工作报道?

戴六华对现有新闻产品进行了分析。此前,对市委市政府重要会议和重大活动的报道以送审后第二天在《南京日报》见报的稿件为主,如果时间来得及,当天晚上的紫金山新闻客户端和《南京日报》微信公众号也会刊发,但内容就是审定稿的照搬,品种单一,时效性差。

△戴六华和同事在评报栏前进行交流

痛点就是改进的方向,融媒体改革就要做好“融”的文章。

整合采访中心5个部门的力量,将市委市政府中心工作报道以不同的形式分不同的时间在紫金山新闻客户端、“紫金山观察”微信公众号、《南京日报》等不同的平台上呈现,戴六华和同事们进行了探索和实践。

戴六华说,对于市委市政府的重大活动,现在的报道模式是这样的——活动还没有举行时,紫金山新闻客户端开机屏就开始预报;活动开始时,紫金山新闻客户端以最快的时间用“图文帖”的方式将活动报道发出来;在活动过程中,不断添加长图、视频、H5等新媒体形式丰富内容。在活动结束时,推出“紫金山观察”微信公众号产品,对活动的背景、主要内容,特别是主要领导的讲话进行及时性报道,让无法现场参会的人员也能及时了解会议精神。

“这一模式我们总结为‘即时发布,滚动播出,多元呈现’。”戴六华说,“这样读者就可以通过紫金山新闻客户端和‘紫金山观察’及时了解相关消息,而且了解得比第二天报纸上的更多,报道形式也更加丰富。”

戴六华说,抗击新冠肺炎疫情期间,紫金山新闻客户端和“”紫金山观察“”对市里的重要会议内容和领导讲话精神进行了第一时间传播,及时有效地指导了全市的防疫工作。

“多年过去,我对新闻工作的热爱一如当年,它早已成为我人生不可分割的一部分。我离不开它,也希望它给我的人生带来更加丰富的体验和快乐。”戴六华说,他将满怀初心,无惧风雨,砥砺前行。

*文中图片均由受访者提供