朱琪

南京市“五个一批”人才

记者 | 芮天舒、闫葛菲

编辑 | 祁绩

设计 | 鲜曼青

排版 | 王婧

校对 | 熊向宁

“以学成艺,才是属于我学术与艺术的理想之境。学海无涯,探索不息,我能做的,唯有坚持与努力。”

在南京晓庄学院美术学院朱琪副教授的篆刻工作室,古籍和金石资料摆满了书架,中央的书桌上摆放着一方方印章,各种篆刻工具和石料随处可见。

对于朱琪来说,这些印章再熟悉不过了,他随手拿起一方讲起:“这方印章的玉石用的是‘寿山杜陵石’,在技法上采用的是浙派篆刻的切刀法,印章的前后左右四面镌刻着我对作品理解和思考。”

朱琪中学时爱上篆刻,从刻橡皮图章开始踏上创作之路。多年磨砺,他以青年篆刻家身份进入有“天下第一名社”之誉西泠印社,在印学研究领域取得累累硕果。在他心中,篆刻是他最大的爱好,更是终生的事业。

△朱琪

从“刻橡皮”开始的篆刻家

朱琪识字特别早,还没上幼儿园,父亲已经抱着他去书店买书了。

每天早上洗漱完毕,他就赶忙摆开小板凳、小桌子,翻开书,找出不认识的字,在纸上一笔一画描摹。

1993年,在南京五中读初一的朱琪,对印字产生了兴趣。

他尝试在橡皮上写字,然后用刀片将字刻出来,再用蓝色或黑色的墨水印在书上、纸上。虽然呈现出的效果很是粗糙,但他却乐此不疲。

在很多家长眼中,孩子这样的行为算是“不务正业”,可朱琪的父亲认为孩子在篆刻方面有天分,不仅送了一套篆刻用的刻刀,还给他买了本《篆刻字典》。

除了家长的支持,朱琪还有幸遇到了好老师。

当时南京业余书法篆刻学校在南京五中借用教室,课余时间开办篆刻学习班,由南京印社创始人王一羽主持教学工作。

朱琪了解到,王一羽是晚清民国时期艺术大师吴昌硕的再传弟子,也是西泠印社创社“四君子”之一王福庵的入室弟子,篆刻学习班指导老师徐利明、苏金海都是篆刻名家。

13岁的朱琪毫不犹豫地报了名,成了篆刻班里最年轻的学生。在那里,朱琪得到了关于篆刻最基础的训练,并与篆刻结下不解之缘。

“每周一天晚上上课,每次课一个多小时,整整一年,我都在那里学习,这些老师后来有的成为南艺、南师大的教授,有的成为全国著名的书法篆刻家。”时隔多年,回想当初,朱琪依然心潮澎湃,“我只需付极低的学费就可享受‘大师课’,如今难以想象。”

2007年,朱琪正式拜王一羽为师,经他介绍,朱琪在西泠印社名家孙向群先生的指引下开始系统进行印学研究,之后他又得到了西泠印社名家孙慰祖先生的悉心指导,在印史理论与艺术实践上更进一步。

△朱琪在篆刻作品中

多位篆刻界名家的指导,加上自身的不断钻研,朱琪在篆刻的道路上越走越远。2011年,经过考核的他加入了有“天下第一名社”之誉的西泠印社,成了江苏最年轻的西泠印社社员。

在篆刻这个圈子里,能加入西泠印社意味着一种对实力的认可。朱琪说,每个西泠印社社员入社,都要刻一方“西泠印社中人”的印章。

“这六个字分量很重。它鞭策着我要不忘初心,坚持探索。”朱琪说。

从篆刻艺术传播的传统文化

在朱琪的工作室,几案上的纸盒里摆满了刻好的印章,其中,意义重大的要数“中华传统典故组印篆刻”。

该组印章是南京市第五批“五个一批”人才资助项目,到目前为止已经完成了28方。

为什么选择用印章来承载传统典故?朱琪有着他自己独到的见解。

传统典故蕴含“中华文化力”。朱琪在《论语》《尚书》《史记》等文化经典中选材,将中国传统文化中立德、修身、治学等方面的道理赋予玉石上。

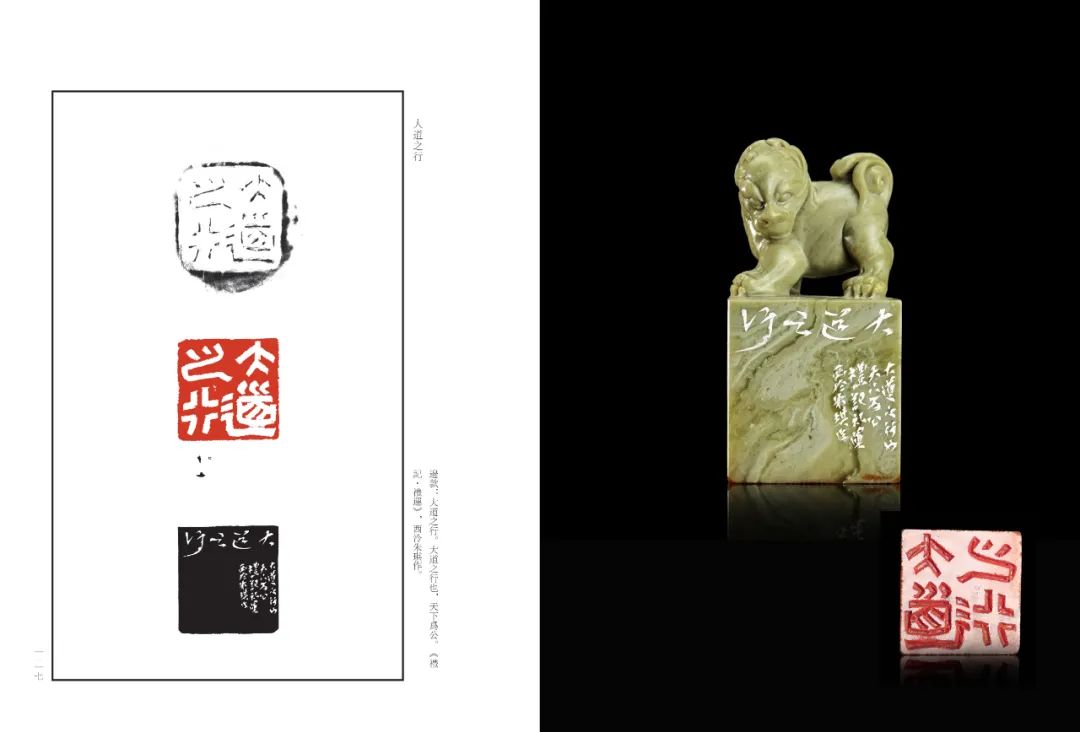

△“大道之行”印章及钤印效果

传统典故拥有“时代影响力”。在当下,“三人行必有我师”“苟日新日日新又日新”等传统典故依然拥有时代价值,可以指导人们的工作与生活。

传统典故具有“天然传播力”。朱琪认为,中国拥有悠久的历史和丰厚的文化底蕴,对于中华传统文化我们有着天然的认同感。文化自信给予人们的强大底气,让人们更愿意去传播这些传统典故。

“但是我们有时也会觉得传统典故的呈现方式有些单调,所以我以印章的形式,让人们在欣赏篆刻艺术的同时加深对传统文化的理解。”

朱琪以作品中的“大道之行”印举例,印章典故取自《礼记·礼运篇》中“大道之行也,天下为公”一句。在他眼中,士人修身齐家,欲以一己之力兼济天下,百姓翘首以盼,始终相信大同社会的存在。“大道之行也,天下为公”,是萦绕在华夏子孙心中不灭的梦想。

△朱琪篆刻的印章

为了刻好这部作品,朱琪费尽了心血。

“选什么材料,用哪种刻法,选用哪种古汉字、每个字怎么安排,都要考虑。”

每刻一方印章,往往要花七八个小时,有的甚至在十个小时以上,通常一方印要分几次来完成。

夜深人静的时候,朱琪会打开电台,听听小众音乐,让整个人平静下来,之后就全身心地沉浸在属于他的“篆刻时光”里。

在他刻的每一方印章上,都有极具个人风格的“边款”。这些刻于印章侧面的文字是他自己组织的,所费的心思丝毫不比印面少。他希望这些“边款”能“增加印章的文化含量”,让人能更加立体化地了解篆刻这门艺术。

从“印之为艺”走出的“印之为学”

“篆刻的历史很长,殷商时期就有玺印,一代代文人把印章放在案头观赏,拿在手中把玩,这其中包含的是一种文化性的传承”。

朱琪“不甘心做一个匠人的活”,他要做的是将篆刻这门艺术理论化、系统化。

2015年,他考入南京艺术学院美术学院,攻读艺术学博士(书法篆刻创作理论研究方向)学位。

“ ‘印之为学’与‘印之为艺’,是篆刻的两个方向,对大部分人而言,只要选择一条道路走就好,而我选择知行合一,双线并行。以艺辅学,以学成艺,才是属于我学术与艺术的理想之境。学海无涯,探索不息,我能做的,唯有坚持与努力。”朱琪说。

读博之后,朱琪开始做着一件常人眼中“孤独”的工作——钻研历代的印学史资料。

他曾在南京图书馆的古籍部里待了整整一年,调阅近千部古书。他也是文博机构的常客。中国国家博物馆、故宫博物院、上海博物馆、无锡博物院、苏州博物馆、山东博物馆……他常常一呆就是一天,将目光聚焦于馆藏的印章、印材、印盒等篆刻相关文物上。

“小印章背后有大故事。”在朱琪眼中,通过印章,不仅可以看出篆刻作者、印主的学术背景,还能根据印文、边款了解他们开展的文化交流活动,或是经历的重大事件。

以印章为切口,洞悉历史发展,朱琪痴迷其中。他将研究成果形成《新出明代文人印章辑存与研究》一书,由西泠印社出版社在去年出版。

书中,朱琪对中国国家博物馆等21家文博机构收藏的81方明代文人印章进行了细致的整理和研究,向读者呈现了篆刻艺术在明代文人阶层中的大致样貌。

这些印章的所有者覆盖了皇子藩王、宰相、总督到按察使、御史、知县,甚至还有在国立最高学府进修的“太学生”,其中的名人众多,有明朝开国功臣沐英、思想家李贽、首辅王锡爵等。

学术界评价,这本书为全国公藏明代文人印章的首次盘点,对于明代文人印章的断代、鉴别、艺术特征及印史研究具有重要的标本参考意义,堪称一部“挖出来”的明代篆刻史。

△朱琪撰写的篆刻相关书籍

朱琪还将研究的目光投向了清代浙派篆刻代表群体“西泠八家”上,其中篆刻技艺独具特色的蒋仁成为他关注的焦点。

他撰写了《真水无香:蒋仁与清代浙派篆刻研究》一书,在今年3月荣获第七届中国书法兰亭奖理论奖铜奖。兰亭奖是经中宣部批准,由中国文学艺术界联合会、中国书法家协会主办的中国书法艺术最高奖。

朱琪以篆刻为切口,从社会学、艺术生态学、美学等多角度出发,广泛收集散落的文献与史料,深入蒋仁这一文人篆刻家的精神世界,探究十八世纪中叶江南地区布衣文人的普遍生存状态。

不少篆刻名家为朱琪取得的研究成果点赞。

版本目录学家、南京图书馆历史文献部研究馆员沈燮元评价,“作者不仅将蒋仁所有资料搜罗完备,并将其生平、行事制成年表,使读者一览无余。纵观全书,资料翔实,考证精密,实属不可多得之作。”

无论是匠心刻印,还是印学研究,在旁人眼中都异常辛苦,但在朱琪看来,这是一种享受,让他乐在其中。

“篆刻之美,美在对古汉字字形的选取,美在对印石的精雕细琢,美在用书法呈现创作意境。当下,这门艺术正处于由文化性向艺术性转型的关键时期,呈现出独立性、趣味性与个性化的特色。篆刻艺术变幻莫测,等待着我们去创造。”

*文中图片均由受访者提供