马涛

南京市“五个一批”人才

“考古的初心绝对不是挖宝,而是研究人类的来时路,更好地为将来的发展服务。”

在考古工地上,文物保护工作站通常被称作“铁皮屋子”,那是一组白色集装箱式样的临时建筑。南京市考古研究院的工作人员既拿它们当办公室,也当宿舍。考古发掘中,大部分的文物标本都暂时存放在这里。

南京市考古研究院副院长马涛正忙着整理装满出土文物的箱子。每个箱子上贴着白色的编目标签——那是文物的“身份证”,记录着它们出土的时间、位置、编号、地层等信息。

在马涛眼中,文物等待着考古人拨开历史的尘土,去发现它们各自的故事,“我们考古发掘的不仅是文物,更重要的是研究附着在文物上面的文化。”

44岁的马涛从事考古工作已经二十余年。其间,他参与或主持考古项目200余项,清理各类古代文化遗迹千余座,为文博机构增添万余件文物标本,还原了大量的历史真相。

数字的“百千万”背后,是一段被考古打磨的青春。而在二十多年、甚至此后更漫长的岁月中,马涛寻找着文明的线索,也寻找着人生的意义。

△马涛

满眼山川图画,一天星斗文章

马涛身上,有着长期从事田野考古工作的特殊“印记”。

他皮肤黝黑,衣着朴素,喜欢穿运动鞋,双肩包里总揣着笔记和科研样本。他把宿舍里的沙发当床用,旁边的小桌上,《南京文物精华》《南京文物考古新发现》《南京考古资料汇编》等书籍摞得老高。

自南京大学历史系毕业后,他进入南京市博物馆考古部。此后的人生就一直与考古密不可分。

在考古圈子里,田野工作常被形容为分水岭:放弃者畏其苦,留下者心弥坚——马涛是后者。

最初的几年,他也曾为金箔、玉片等珍贵文物的出土而兴奋,与媒体、公众陷入相似的激动之中。但这种情绪流逝得很快,他渐渐发现这份工作背后更多的意义。

考古不是寻找物质意义上的宝藏,而是寻找历史存在的证据。

△上坊东吴贵族墓出土的部分文物

历史失语,器物能言。文物承载的都是历史遗留的信息,而这些信息就是无价之宝。考古工作者犹如历史侦探,要从文物本身及它们所处的环境中发掘那些不为人知的过往。

文物保护工作站陈列架上,一排看上去毫不起眼的青瓷碗残件,在马涛眼中就是珍贵的。

“根据青瓷碗的数量,可以推测出这里曾是居民聚集的区域;如果进行食物遗存鉴定,可能从中推测出当时人们的食性;经过釉色、胎质检测,这批青瓷碗应该是浙江一带的窑厂烧制的,这就让我好奇,当时瓷器运输问题是如何解决的,货运承载量能达到多少,这种贸易对经济带来了什么影响……”

马涛说,即使是在平民墓中找到一件很小的器物,只要把点滴的线索串联起来,就能复原当时人们生活状态以及社会的经济图景。

△马涛(左一)在考古发掘现场工作

即使是洛阳铲上黏附的土壤,在马涛看来,也反映着城市的变迁。作为指示地下形貌的线索,青膏泥可能与墓葬有关,夯土意味着城墙宫殿等重要建筑的线索,建筑修建之前常见有黄色人工垫土……土壤的颗粒大小,化学元素特征以及土壤中包含的花粉、孢子等,也能被考古人“翻译”成古气候、古植被、古地形地貌等重要信息。

这样日复一日的工作,马涛沉醉其中,他喜欢辛弃疾的“起绕中庭独步,一天星斗文章”,觉得考古人就是踏山川江河,看一天星斗文章。

从“洛阳铲”到“新科技”

考古是一份土里寻“古”的职业。但并不意味着它与时代毫不相关,恰恰相反,考古的工作流程和理念是现代的、先进的,马涛是变革的见证和亲历者。

通过参与各种培训、国际专业会议,马涛意识到,考古行业需要走出去,引入更多现代技术,更多学科的参与。

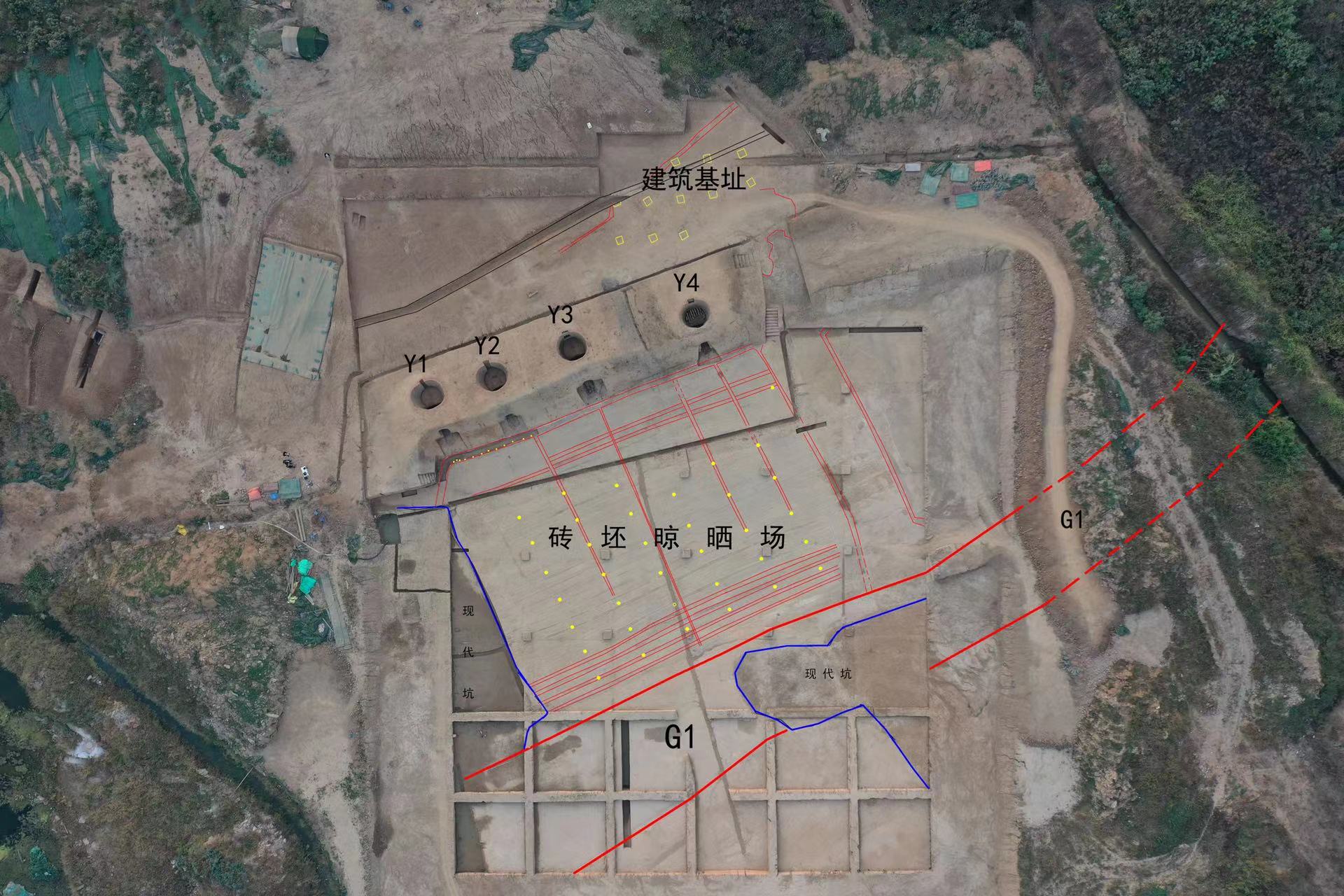

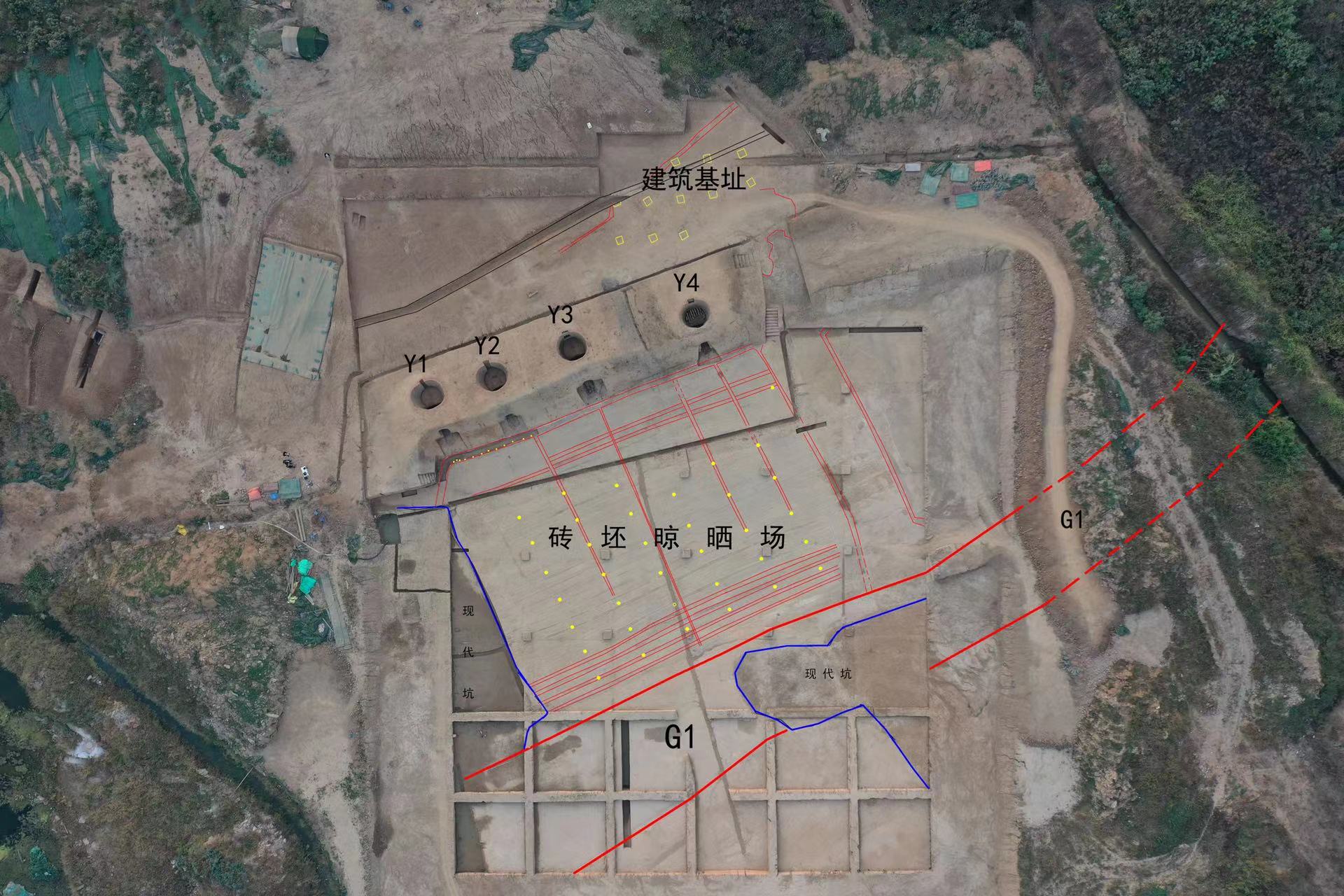

△南京明代官办窑场西南片区

位于南京市栖霞区东北郊官窑村,是明代官办窑场的遗址。

南京城墙砖产地不一,此前,人们在文献中只能查到零星记载。2002年,专家在此调查发现了两座裸露的窑炉,以及模印有“应天府”“上元县”字样的铭文砖,推测此处为明代烧造南京城砖所在地之一。

2016至2019年,在马涛牵头负责下,南京市考古研究院的考古工作者在栖霞官窑山及其附近地区,系统开展了考古调查、勘探和发掘工作,发现一处大型明代官窑遗址。这是全国范围内首次大规模对南京明城砖相关窑址群的考古发掘。

窑址内出土了大量素面砖和铭文砖残块。考古队员把多块铭文砖进行相互补阙,发现砖一侧模印有“应天府提调官府丞王恪令史吴子名”“上元县提调官县丞李健司吏方原吉”等字样,另一侧模印有“总甲”“甲首”“小甲”“造砖人夫”“窑匠”的姓名铭文。

他们又将出土砖块与明城墙做了比对。

“从文献和考古发现中可知该类砖应为明洪武年间烧造,因此,该类窑应为明初专烧南京城城砖的窑址。”马涛说。

官窑村砖窑群的大规模现身,让人们看到了明代南京本地烧造城砖的官营工场体量之庞大。但马涛还有更多的疑问。

他盯着手里的发掘区照片、发掘位置示意图看了又看,“为什么会选址官窑村作为明城砖的烧造地点?”

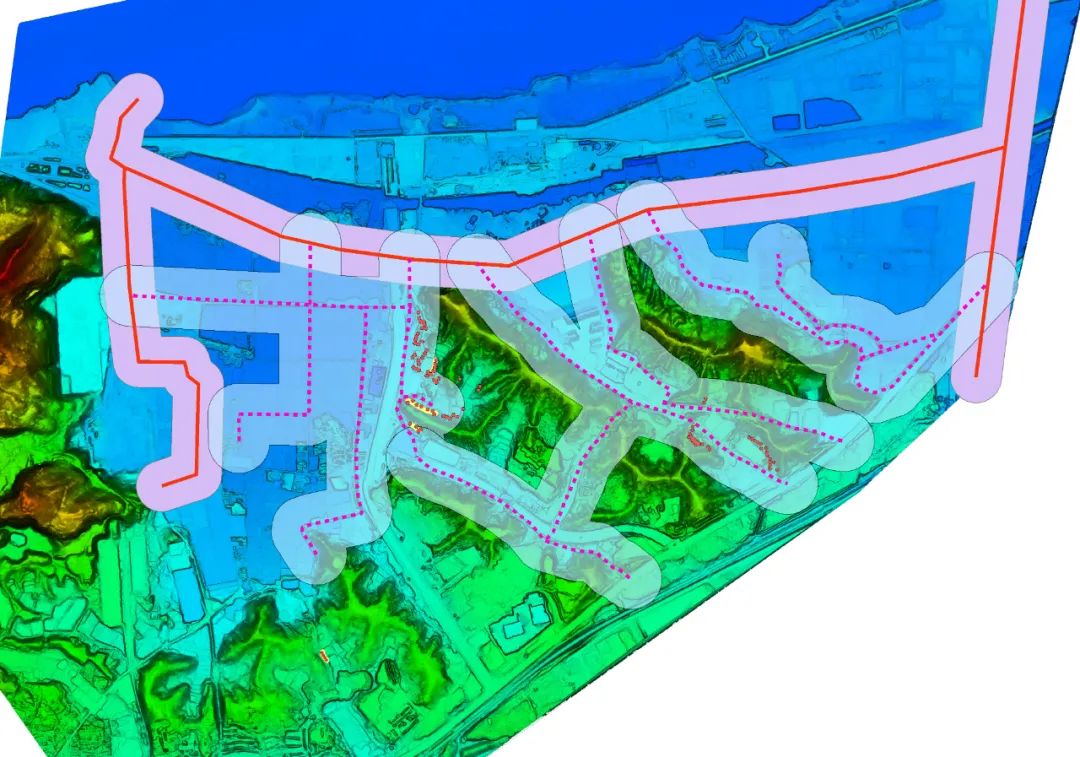

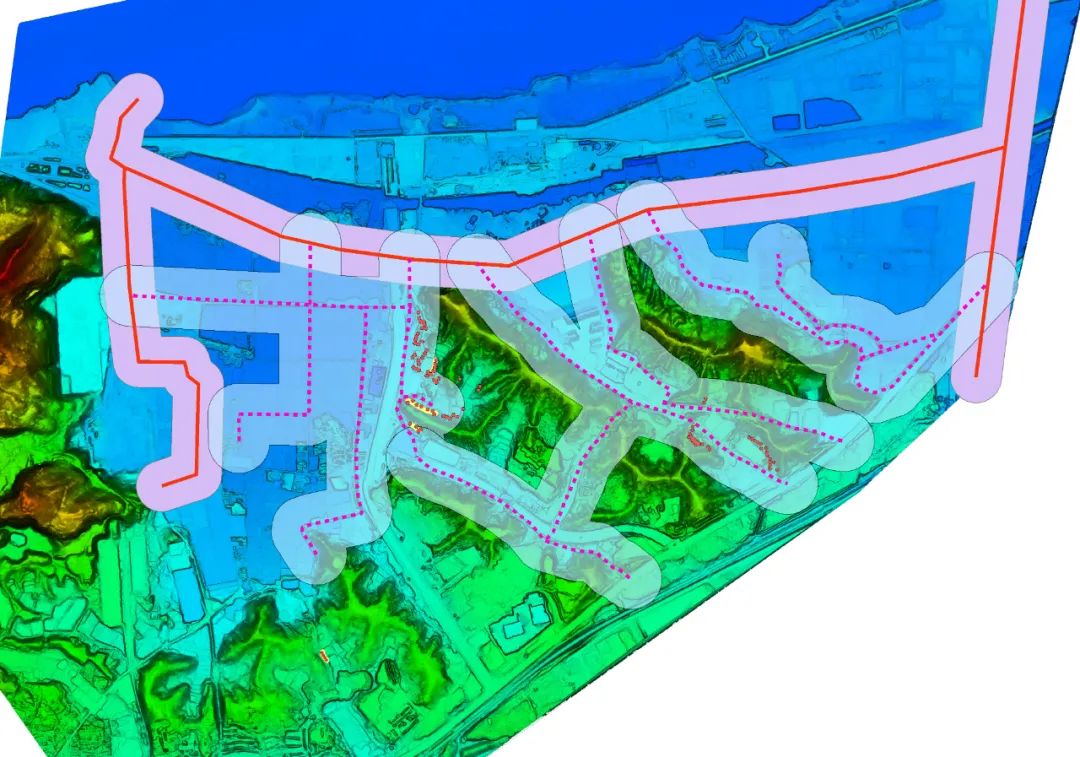

为此,他和队员们引入了GIS系统(Geographic Information System,即地理信息系统),配合虚拟现实、低空遥感等技术,进行精细三维建模,并在此基础上,完成了遗址信息定位、查询、量算以及附近河流走向的分析。

△官窑山明代官窑遗址水系运输模拟分析图

马涛发现,窑场遗址地处山岗,附近有九江河和七乡河(秦淮东河在麒麟科技创新园附近分成两汊,一汊通九乡河,另一汊通七乡河)。

谜题就这样被解开了。

“山岗植被密集,便于就地取土、取柴用来制坯、焚烧,同时这里北临长江,当年附近还有河道,便于通过水路大规模地运输城砖。”

这一发现的重要意义不言而喻。

2020年,“南京栖霞区明代窑业遗存2019年度发掘”从百余项考古发掘中脱颖而出,获得江苏省考古学会2019年度“考古与遗产保护奖”,入围“2019年度全国十大考古新发现”候选项目。

评委们认为,这一项目对于深入研究南京城主要是明城墙的建造过程,以及对南京明城墙申遗具有重要意义;

其次,砖上如“提调官”“总甲”“甲首”“小甲”等铭文,为明初行政管理体制、户籍制度、城砖烧造管理制度等研究提供了重要材料;

再次,为研究南京地区、全国乃至整个东亚地区的窑业技术提供了材料,为后续研究提供了基础;

最后,考古勘探发现了3处石构遗迹,对整个窑场功能分区、水系布局等原貌的恢复和研究以及今后完整性展示,具有重要意义。

考古人的浪漫与现实

在很多人眼里,考古是一个神秘的职业。

众多文学影视作品里的浪漫描写,让这个行业更加充满了神秘感。但在现实中,考古工作大部分时间是枯燥的。同时,还要面对结果的不确定性。

能否遇到一个真正重大的考古发现,凭借的是一些偶然因素。不停地勘探发掘,挖开又掩埋,希望、失望、迷茫不断交替。即使发现遗址,短暂享受兴奋的感觉后,他们又重新回归平静,耐心地进行标记、清洗、绘图,以及可能长达数年时间的修补。

“不耐心你做不了这一行。”马涛说,“比如一件文物上有一块泥巴,你可以拿手直接掰掉,但是你只能用牙签、竹片一点点地剥掉,因为,上面可能粘着文字或细小的部件。”

生活的单调同样是挑战。

△郭家山坑商周遗址发掘现场

考古现场大多地处偏僻,真正要“面朝黄土背朝天”。那里通常鲜有商店,早年互联网还不发达,娱乐活动也是匮乏的。但考古人离不开田野,土地是考古发掘的基础,是他们的“露天实验室”。

面对动辄数月乃至数年的勘探发掘,考古队员们学会了苦中作乐。

每天工作结束,吃完晚饭,除了看书整理资料,大家惯常的活动是在乡村小路上散步。夏天太阳落得晚,脚下拖着长长的影子,万籁俱寂,只能听到蝉鸣,自己的脚步摩擦着沙砾的声音。有时候,大家也会弹琴、唱歌。

遇上下雨天,不能开展挖掘工作,马涛就会去做绘画写生。乡村公路上许久才会有一辆汽车驶过,闻着雨后特有的草木香,听着田地里青蛙低唱,他在树木、田埂、野草野花间寻找土地的另一种美。

△考古工地上的马涛

他说,这是考古人独有的浪漫主义。

现实和浪漫就这样“勾兑”在一起,酿成一杯甘苦难辨的“酒”。而饮下这杯“酒”,马涛渐渐找到了内心的尺度。

“考古的初心绝对不是挖宝,而是研究人类的来时路,更好地为将来的发展服务。”带着历史研究者常有的自省,马涛觉得,考古是个良心活儿,考验的是一个人的耐心和责任心。“一定要把考古、发掘和保护工作放在研究社会、探究文化的大背景下,择一事终一生。把这个工作做好,是对民族负责,对国家负责,也是对自己负责。”

*文中图片均由受访者提供

记者丨张甜甜

编辑排版丨胡欣玥

摄影摄像丨周 韬

视频剪辑丨周 韬

美编丨鲜曼青

校对丨熊向宁