葛志文

江苏紫金文化创意英才

南京市“五个一批”人才

“手中的刻刀与石头的粗粝彼此琢磨,我给予顽石新的生命,石给予我沉淀的人生。石雕,早已幻化为我生命的一部分,与我的血液一起流淌。”

——2023年第34期

一段经历了风霜雪雨的老竹,遭受力量的冲击,从中间裂成左右两块,缝隙间展露出其内在风景——竹身内膜微微翘起,表面尽是网状裂纹,一只小蜘蛛躲在下面,似乎是受惊后找到了暂时栖身之所……

这件名为《裂变·重生》的艺术品是江宁区文联副主席兼民间文艺家协会主席葛志文的新作,如今放在他工作室展厅的显眼处。出人意料的是,它并非用真正的竹子制成,而是由一块绿端石雕刻而成,融入了葛志文对人生的思考——在变故面前,人该如何以勇敢应战怯弱、以坚韧迎接重生?

一件以假乱真的作品背后,是葛志文从事石雕创作近三十年的坚守。石之于他,如米如粟,如伴如侣。“手中的刻刀与石头的粗粝彼此琢磨,我给予顽石新的生命,石给予我沉淀的人生。石雕,早已幻化为我生命的一部分,与我的血液一起流淌。”葛志文说。

将自然之石注入艺术灵魂

早在2009年,葛志文就被南京市政府授予“南京市工艺美术大师”,2016年被江苏省人民政府授予“江苏省工艺美术大师”。时至今日,他依然是江苏省最年轻的工艺美术大师,也是全国石雕领域的大家之一。每当有人问他石雕创作的秘诀时,得到的回答只有四个字——自然而然。

“任何一块石头都是大自然的产物。要想让普通的石头焕发出不凡的光彩,就需要雕刻者在尊重石材自然属性的前提下,按照石头的特性、色彩和纹理的自然变化规律,上刀勾勒、去粗取精,给石头注入灵魂,让它的自然与艺术家的心灵力量融会贯通……”

在2021年葛志文出版的第三本石雕艺术专著《石质文心》的序言中,对“自然而然”进行了详尽阐述。在他眼中,这是一种很高的创作境界,胜过一切矫揉造作的匠气和硬凹造型的创新。

他的石雕作品《知竹·文房陈设系列》将“自然而然”彰显得淋漓尽致。整件作品由笔海、砚、笔洗、印章、笔架、水盂、石壶、臂搁、镇纸等组成,以绿端石为材料,以一段历经风吹日晒的枯竹为主题,巧妙利用石材的黄皮以及石斑、材质的纹理表现竹的干枯、褶皱、风蚀。

葛志文介绍,这件作品的诞生,源于他对文房石雕的喜爱和对竹的特殊情怀。“文房石雕寄托了文人家国天下的格局与超凡脱俗的精神世界。这其中以竹为主题的作品备受历代文人喜爱,因为竹子的四季常青象征着顽强的生命,空心代表虚怀若谷的品格,生而有节、竹节必露则是高风亮节的象征。”

石雕作品《知竹·文房陈设系列》

石雕作品《知竹·文房陈设系列》

作品中的一件笔海令人印象深刻。它以一段竹筒为造型,筒身布满了岁月的痕迹:竹身已经发黄,布满虫洞和锈迹,并且因气候冷热变化已有裂痕。竹筒口留有斧锯的痕迹,内膜边缘已经翘起,一半已经发黄……

凡是见到这件作品的人,无不啧啧称奇,“像,真像”。谁也难以想到“竹子”竟然是石头雕刻的。这背后是葛志文数年如一日对竹子的细心观察。为了让作品彰显竹子的神韵,他日常会特别留心搜罗各式各样的竹子,以便学习、思考。

“有表面布满斑点的,有竹节上另外生出竹枝的,还有被虫蛀形成一个个不规则孔洞的……大自然在竹子身上的雕刻成了我的创意源泉。”葛志文说。

《知竹·文房陈设系列》虽是一套写实作品,但葛志文认为“写实”和其他所有的艺术表现形式一样,都只是手段,艺术最终还是要表达一种精神与思想。

“枯竹用身上的伤痕、虫蛀、裂痕诉说着曾经的过往,传达出一种历经风雨的闲适、坦然与淡泊。正所谓‘宠辱不惊,闲看庭前花开花落;去留无意,漫随天外云卷云舒’,这是我心中的文人风骨。”葛志文说。

2022年,《知竹·文房陈设系列》作品荣获第十五届中国民间文艺“山花奖”。“山花奖”是经中宣部批准,由中国文学艺术界联合会和中国民间文艺家协会联合主办的国家级文艺大奖,与电影金鸡百花奖、电视金鹰奖、戏剧梅花奖、舞蹈荷花奖、音乐金钟奖等同属我国文艺界的最高奖项。

葛志文在第十五届中国民间文艺山花奖颁奖现场

葛志文在第十五届中国民间文艺山花奖颁奖现场

业界的赞誉也随之而来。“《知竹·文房陈设系列》作品在设计和雕刻上独具匠心,用高超的雕刻技艺保持原石的古朴气息和自然韵味,达到工艺性和自然性的融合,以求‘不雕而雕’。作品妙法自然,格调文雅,充满着浓厚的文人趣味。”江苏省民间文艺家协会主席陈国欢这样评价。

从“工笔”到“写意”

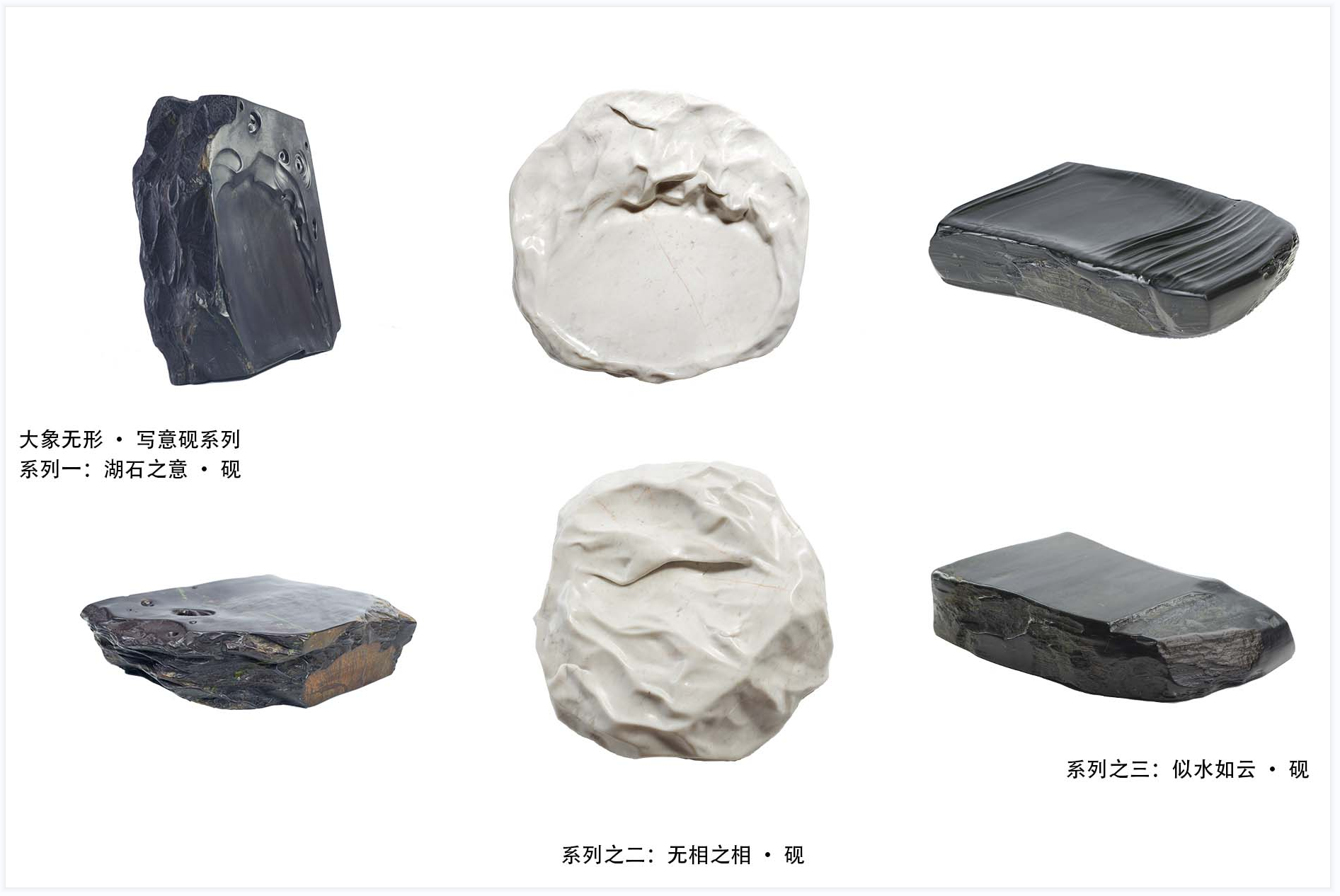

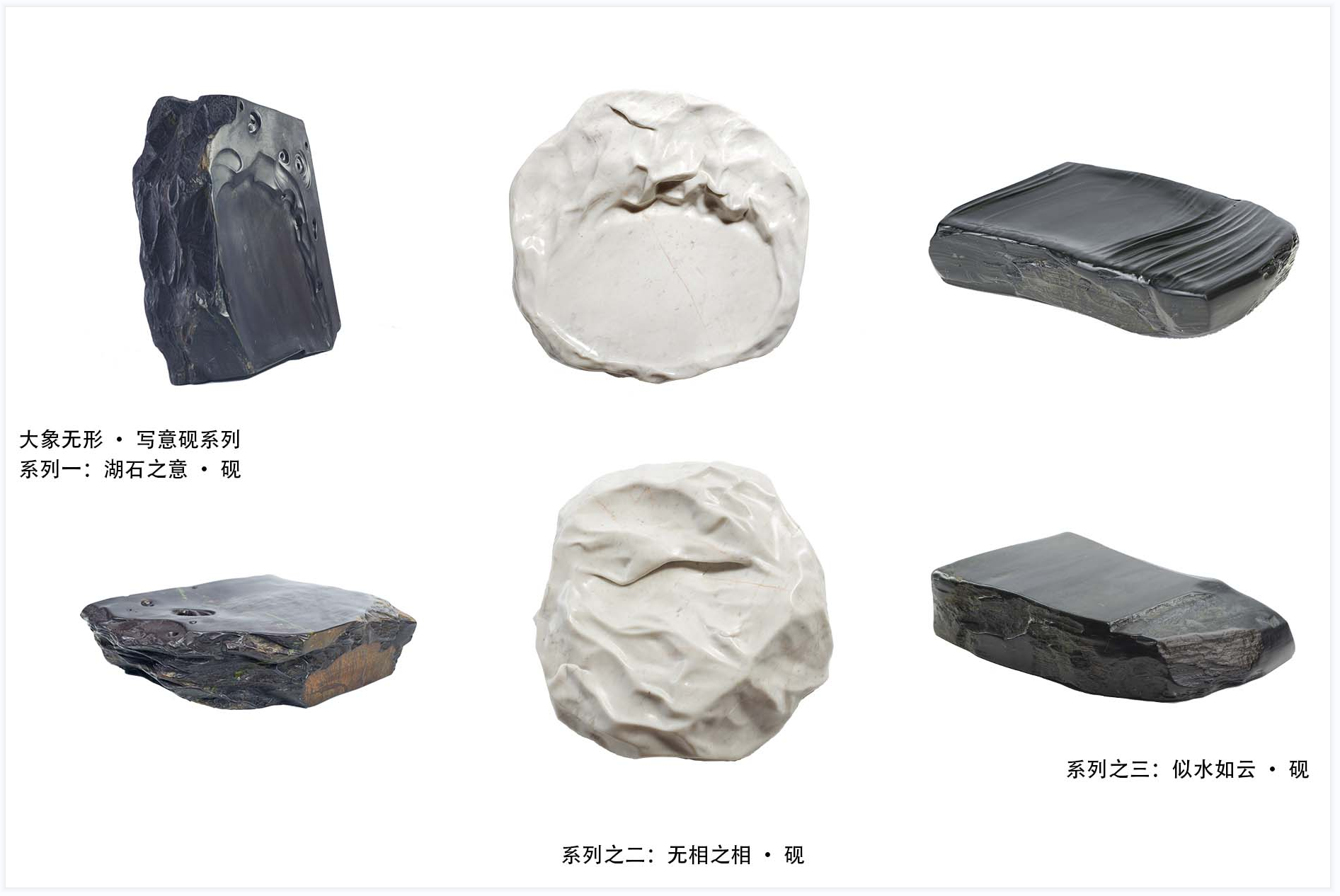

如果说《知竹·文房陈设系列》是葛志文以刀为笔,以石为纸,“绘”出的一幅工笔画,那么《大象无形·写意砚系列》就是他进行的一场“大写意”探索。

“当一件作品,让人看得很直白,没有进一步深入的表达,就会显得有些枯燥。”他希望在尊重石材自然属性的前提下,按照石头的肌理、色彩和纹理的自然变化规律,发挥艺术家的奇思妙想,赋予作品以中式美学与哲学思考。

《大象无形·写意砚系列》共有三件作品,其中《湖石之意》的创意源于葛志文家中院子里陈设的太湖石。

石雕作品《大象无形·写意砚系列》

石雕作品《大象无形·写意砚系列》

他选用一块闲置多年的紫端石进行创作,将石头三面做了裁切,正面挖一块浅砚池,让人联想起太湖湖面;砚池的上额与侧边则凿出太湖石的褶皱纹理,以及几处大小形状不一的太湖石孔洞,好似湖面上的漩涡;将砚台的侧面修整形成太湖石的自然残损状态,高低起伏,变化万千。

“完工后整块砚台呈现出一种别样的美感,湖面与湖石的意境完美地融合在一起。”葛志文说。

造型别致、纹路曲折的《无象之相》,灵感来自葛志文一次观展时所遇见的一件漆艺作品,“那件漆艺的纹路十分特别,自然交错不同走向和显现的线条中又有一种秩序的美感,那种难以捉摸的律动就像人的脑电波。”

正巧他手中有一块大料经切割后形成的圆形白端石,远远望去就像一个充满智慧的大脑。葛志文在造型设计时加入涌动的抽象褶皱纹理,呈现的感觉就像思考中的意识在流动,故取名为“无相之象”。

“天下没有两块完全相同的石头,每一处裂痕、每一个斑点、每一处凸起,都凸显着自己的个性,也同时考验着每一位雕刻者的水准。一个优秀的石雕创作者,不仅要拥有娴熟的雕刻技艺,最重要的是可以领会石头内在的‘表达’,把石头的魅力发挥得淋漓尽致。”

葛志文表示,每当遇到一块好的石料,不会急于动手,会花费几个月甚至几年的时间去观察、思考。正因如此,他往往可以把并不名贵的石料雕琢得非同凡响,独具一格,可谓点石成金。

“《大象无形·写意砚系列》是我在当前的雕刻作品中比较能体现出自己的另一种思想与风格的作品。”在葛志文心中,大道至简,大象无形,许多感悟是要通过生活的阅历和岁月的磨砺才能沉淀而成的,而对于一个雕刻者来说,则是通过对石头的不断欣赏、敬重、探求,才能让坚实不化的石头被赋予灵性,更好地以石载道、以文化人。

热爱与执着铸就石雕梦

近年来,葛志文设计创作的作品多次荣获中国工艺美术百花杯金奖、江苏民间文艺工艺美术作品最高奖"迎春花奖”等重要奖项。石雕作品"老竹砚系列"荣获首届"百鹤杯"中国工艺美术设计创新大赛"百鹤新锐奖”,石雕作品”一品清廉·文房九件套”荣获第六届江苏”紫金奖”。

“很多收藏家说我的雕刻艺术超过了很多年长的老艺人,是有石雕天赋的人。可我自己明白,我在石雕方面的成就,源于我对石雕艺术的热爱与痴狂,以及耐得住寂寞、与石坚守的心。”葛志文说。

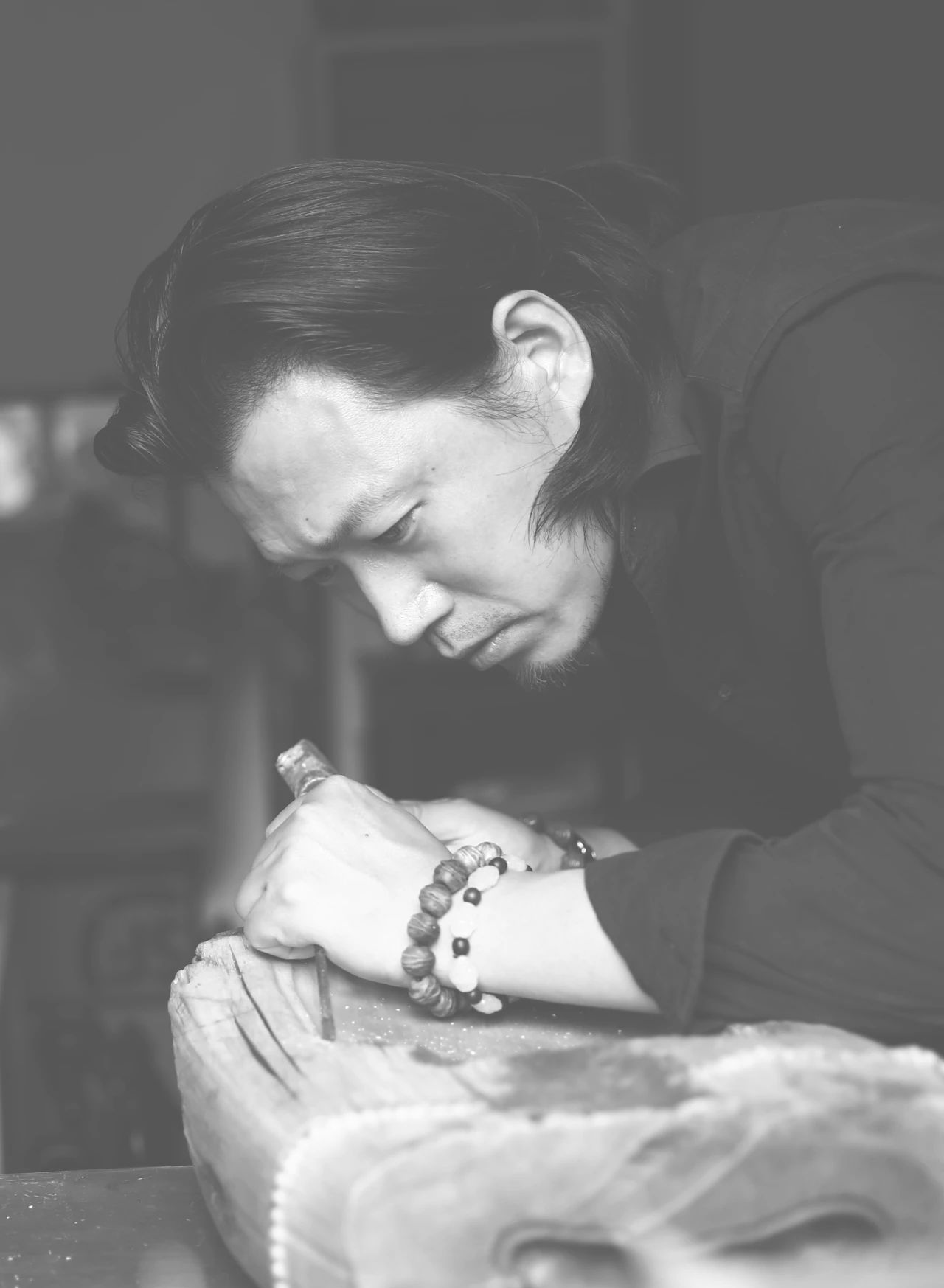

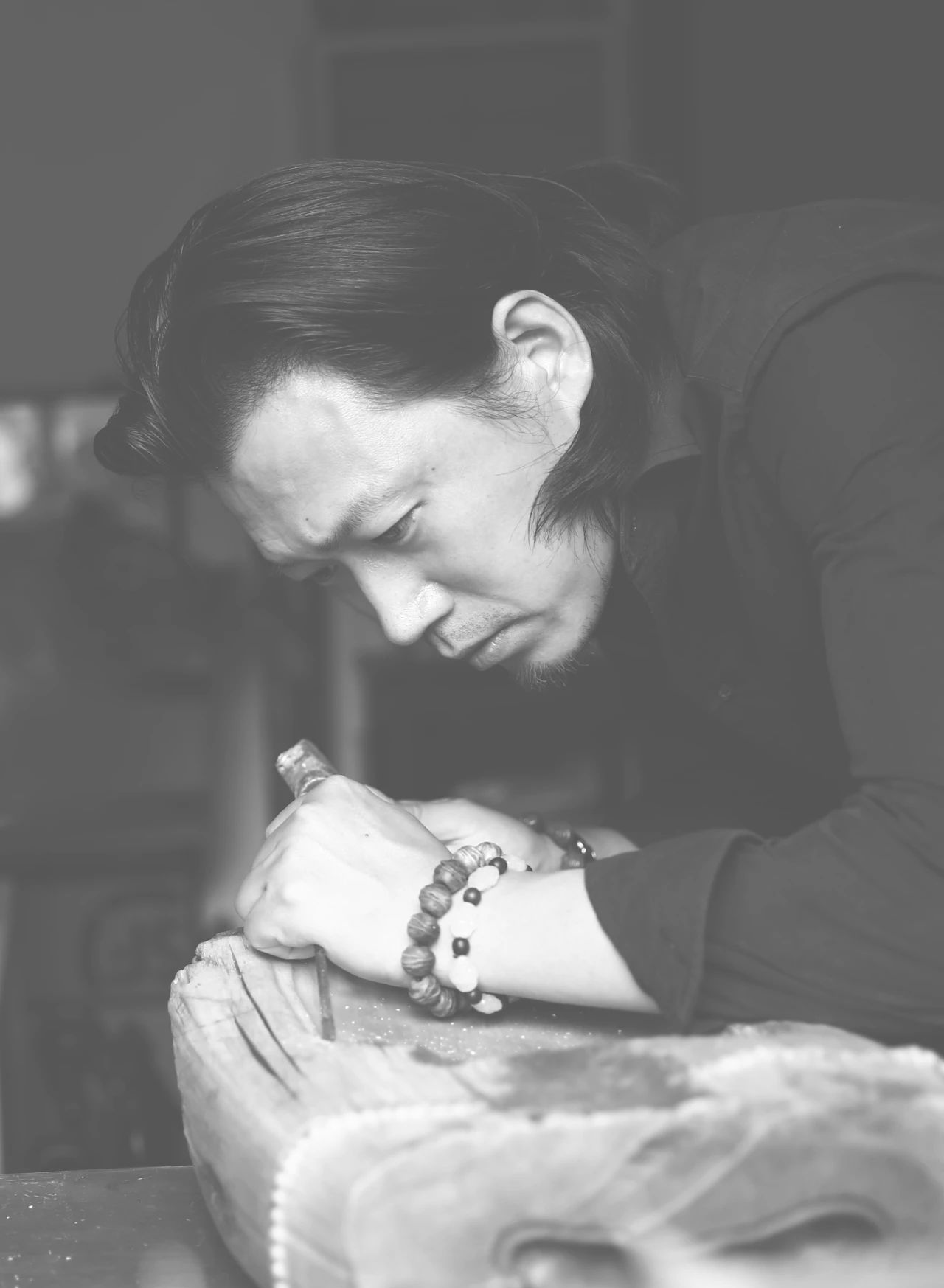

葛志文在雕刻作品

葛志文在雕刻作品

1995年,葛志文在上海的一家石雕工艺厂工作学习时,看到石材经工艺师们打磨雕琢之后,成为精巧工艺品的奇妙过程,极大地激发了他投身石雕创作的兴趣。

内心的热爱驱使着他刻苦练习石雕技艺。1997年为庆祝香港回归,他和师兄们一起制作了石壶《慈善归源》,最终以12万元人民币高价拍卖;同年十月,他参与设计制作的《金牛壶王》石壶,获“上海大世界基尼斯之最”,并以26万元的高价义卖成交。

在一个偶然的机会接触到端砚之后,葛志文便被其文化底蕴深深吸引,开始将目光转向端砚制作。然而身在工厂学艺的他却面临“人在江湖身不由己”的现实:工厂以“客户为上帝”,制作的都是以客户需求的定制产品,更重要的是,工厂里设计、创作是群体协作,而葛志文更希望从选材、设计到雕刻都属于自己独立完成的作品。

1998年,葛志文从工厂辞职,在南京创建了自己的工作室。“南京是石头城,古代造像、石构件、栖霞石、老山石,以及因南京雨花石而生的赏石文化,都是吸引我的地方。”

葛志文希望自己能保持艺术纯洁性,创作出更加卓尔不群的作品。“在我看来,艺术品应该是唯一的,如果雕出的东西能够复制,那就成了商品。”葛志文说,只要食能果腹,衣可避寒,就要心无旁骛地追求艺术创作的纯粹和高远。

2006年,葛志文带着20多件石雕作品赴新加坡参展,取得了轰动效应,特别是一方“枯竹砚”以近20万元价格卖出,在当时也是创下了同类作品收藏价之最。

如今回忆起那段岁月,葛志文深有感触:“如果没有热爱,可能无法忍受每天都要在满是粉尘的工作室里埋头雕刻十五六个小时;如果没有痴心,当过度劳累致颈椎不适时,一定没法继续工作。一直以来,从石料的粗斫到精雕,再苦再累我全都亲手操作完成。”

“当创作前的每一种想法与感觉,在每一块不同的石头上,通过不同的造型、肌理、线条,将自己内心对美的认知与感觉淋漓尽致地发挥出来时,都能激起我内心深处一种难以表达的喜悦。而这种欣喜的感觉,胜过一万个苦。”葛志文表示,有道是“一石得真趣,价可抵万金”,不是真正的藏家和石雕爱好者是很难理解的。

现在的他除了进行日常的石雕创作外,同时也涉猎书画、陶艺等多个艺术门类的设计与创作,探索将竹、木、牙、角、金属等材质用于创作中。除此之外,他更喜欢喝茶与收藏茶器,喝茶时可以一边思考,一边把玩自己的作品,仿佛这些作品也雕刻着自己的岁月年华。

陶艺·见素茶器系列

陶艺·见素茶器系列

“一个手艺人也好,一位艺术家也罢,只有能够创作出独特的、展现自我精神与思想的作品来,才能经久不衰,才能赢得别人发自内心的尊重。石头于我,终究是一种相互的赋予,我赋以石头新的生命与美,而石头也磨炼了我的内心,成就了现在的我。”葛志文说。

记者|芮天舒 编辑|祁 绩 排版|王 婧

摄影|王 婷 摄像|任瑶琳 剪辑|胡欣玥

美编|鲜曼青 校对|熊向宁