2024-05-27 14:26:56

贺湘

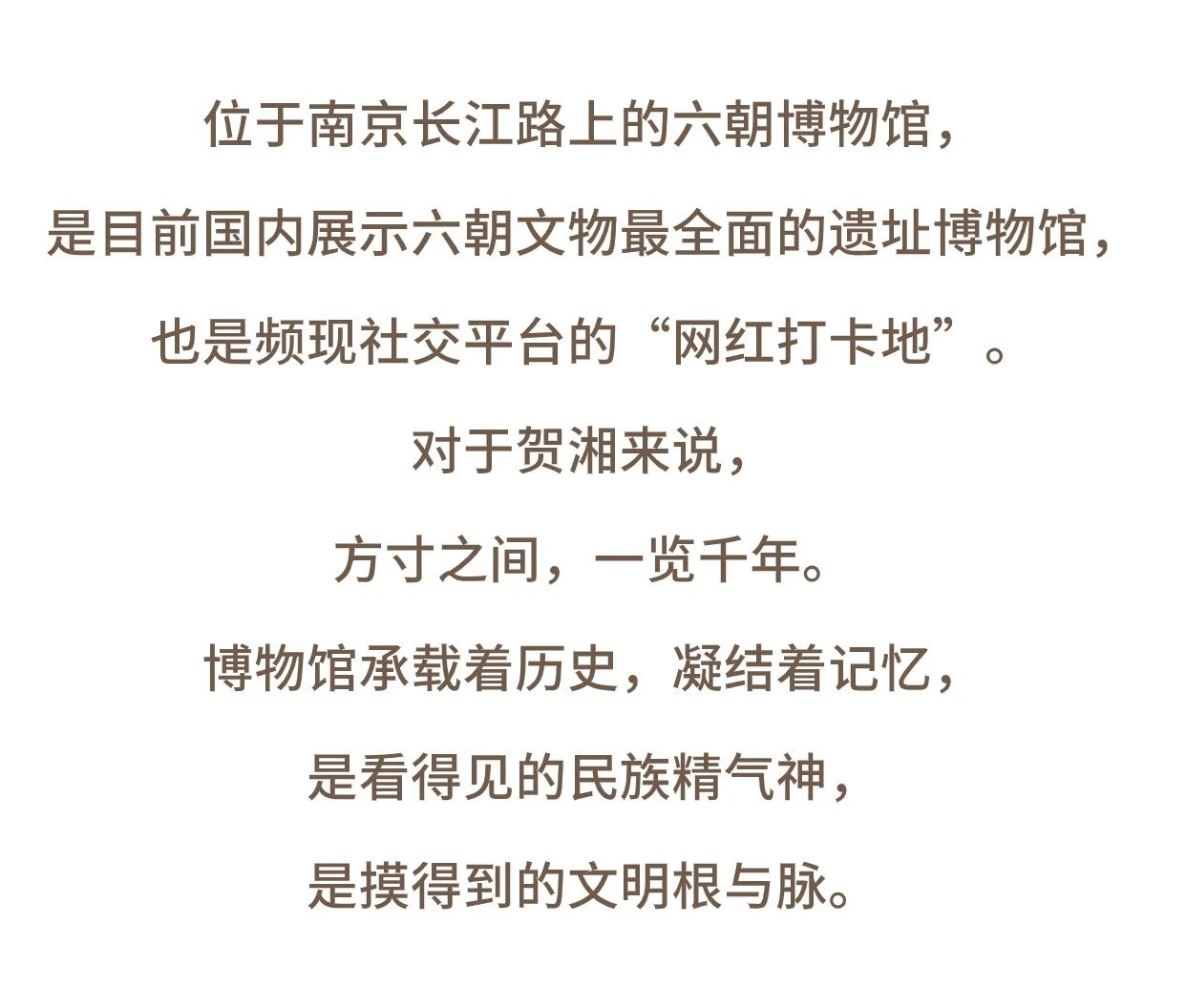

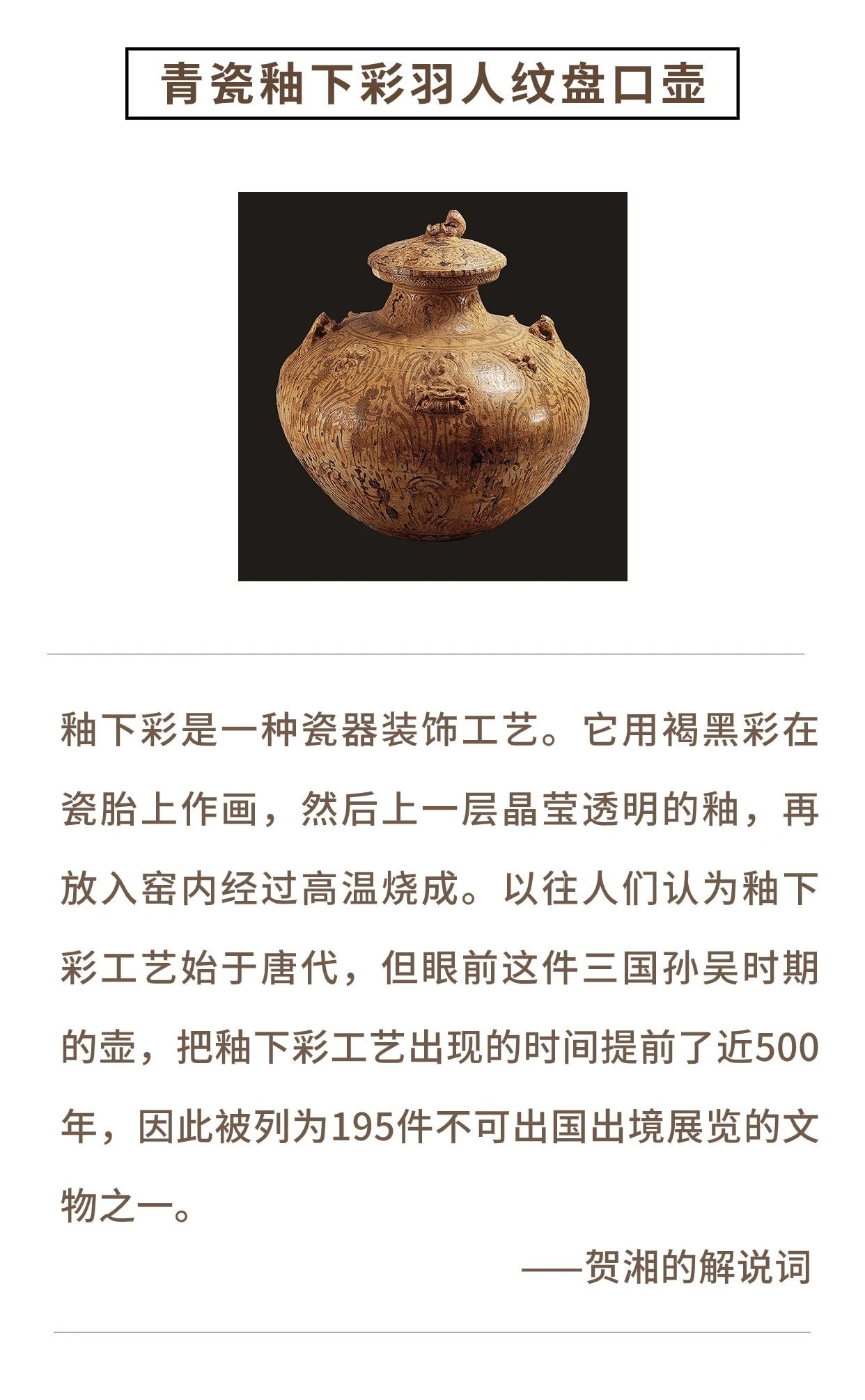

来到六朝博物馆工作后,她大量购买《六朝通史》《王导谢安家族史》等与六朝历史有关的书籍进行阅读、研究,边干边学,积累文博与考古的知识,在讲解中加入掌握的知识点、文物故事,形成个人风格,不断提升讲解的吸引力。

“有感而发式讲解和照本宣科,其中的区别,观众是能感受得到的。”贺湘说。

让观众感觉博物馆“大有看头”,您在讲解上有什么秘诀?

贺湘:讲解工作的第一要求是内容的准确性——历史脉络不能乱,重点文物不能丢,重要知识点不能错。

在全方位了解文物的基础上,还要知道怎么跟观众交流互动。比如跟孩子介绍六朝时期的炊具,我就给他从家里见到的锅开始讲,不但让他能听得懂,而且讲解的内容也有很强的趣味性。

再深入一个层次,就是要讲好文物承载的中华优秀传统文化。我希望让历史不要止步于精彩的故事,而是要让人们能够获得经验,让中华优秀传统文化一以贯之的精神能够给现代人带来一些启发。

让博物馆成为“大学校”,您还进行了哪些探索?

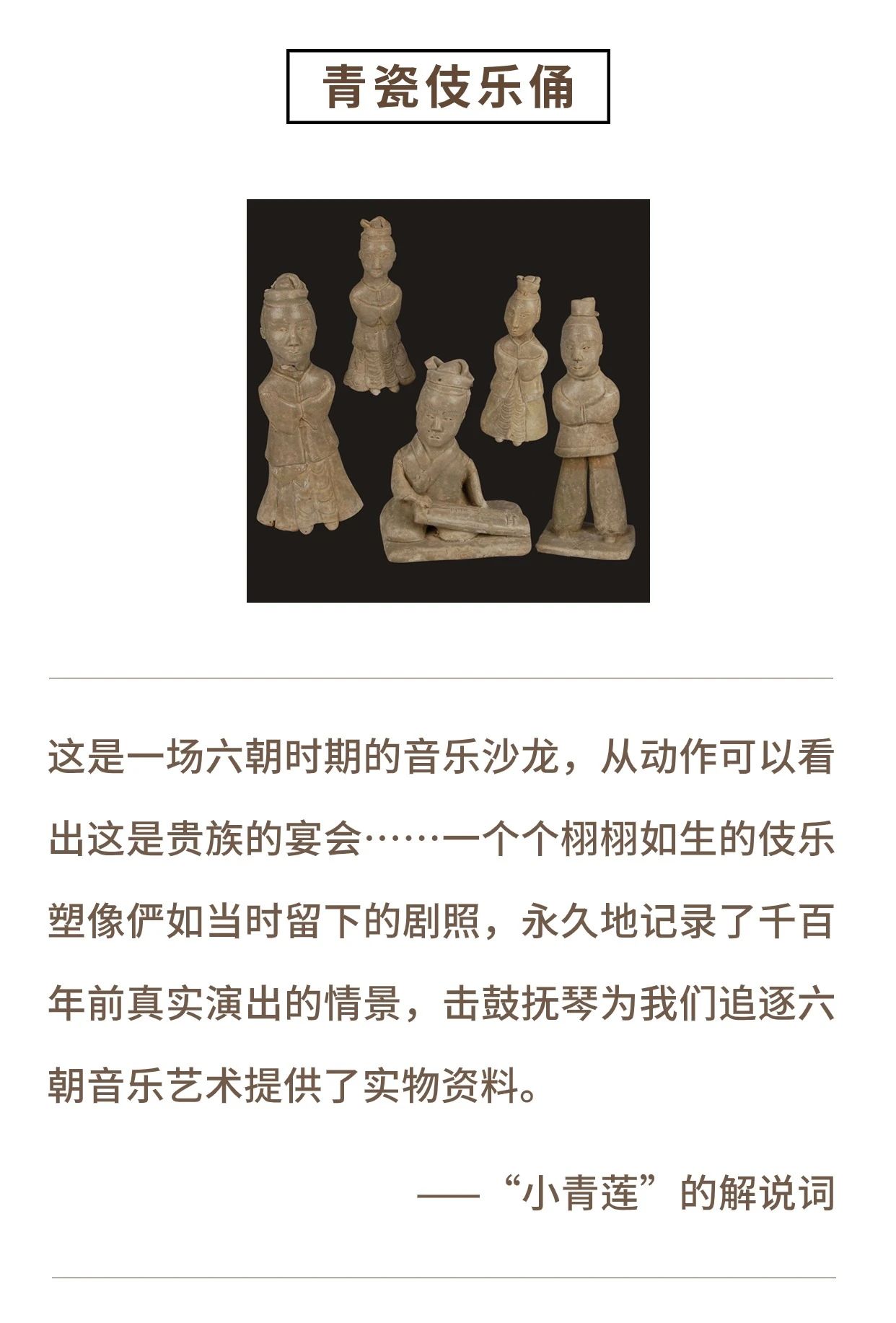

贺湘:在志愿服务方面,我与团队尝试让博物馆成为更多孩子的第二课堂。每年馆里会举办“小青莲”讲解大赛。跟着文物穿越历史,“小青莲”们将自己守护和传承文物背后的故事,进行生动讲述。这些孩子通过志愿服务参与守护国宝文物、宣传文化故事,也在心中埋下保护文化遗产的种子,成为未来文化保护传承的坚实力量。

在社会教育、文旅融合、跨界合作等方面,我与团队携手共进、积极探索、先试先行,每年举办社教活动近300场,推出19个不同主题、不同类别的社会教育系列课程。六朝博物馆的社会教育品牌“小六学院”也在2023年获评首批江苏省著名品牌。

5月18日下午,南京市2024年“5·18国际博物馆日”系列活动启动暨“只此中国色·青”特展开幕仪式在六朝博物馆举行。

本次特展以中国特有的青色为主题,展出涵盖玉器、瓷器、书画、服饰等类别共计180余件文物,以及众多现代艺术作品,以“何为青色”“青雅如玉”“天地青翠”“只此青绿”“青韵中华”五个单元,展现色彩美学和古人审美情趣,阐释中国青色文化深刻内涵。

展览现场,贺湘惊喜地发现,一群群年轻姑娘来观展、拍照,她们的妆造与“只此中国色·青”特展中的文物,在色系上是对应的。

姑娘们告诉贺湘,一行人来观展前都做足了功课,精心设计了这身装扮,甚至连两个发髻都是参照文物上面的双耳造型。

“把文化传承下去,最好的方式就是让它再次流行起来。”贺湘感慨,年轻人对传统文化创造性转化、创新性发展的探索,让她看到了文化传承的新力量,也感到了一种时不我待的压力,也有了与时俱进的动力。

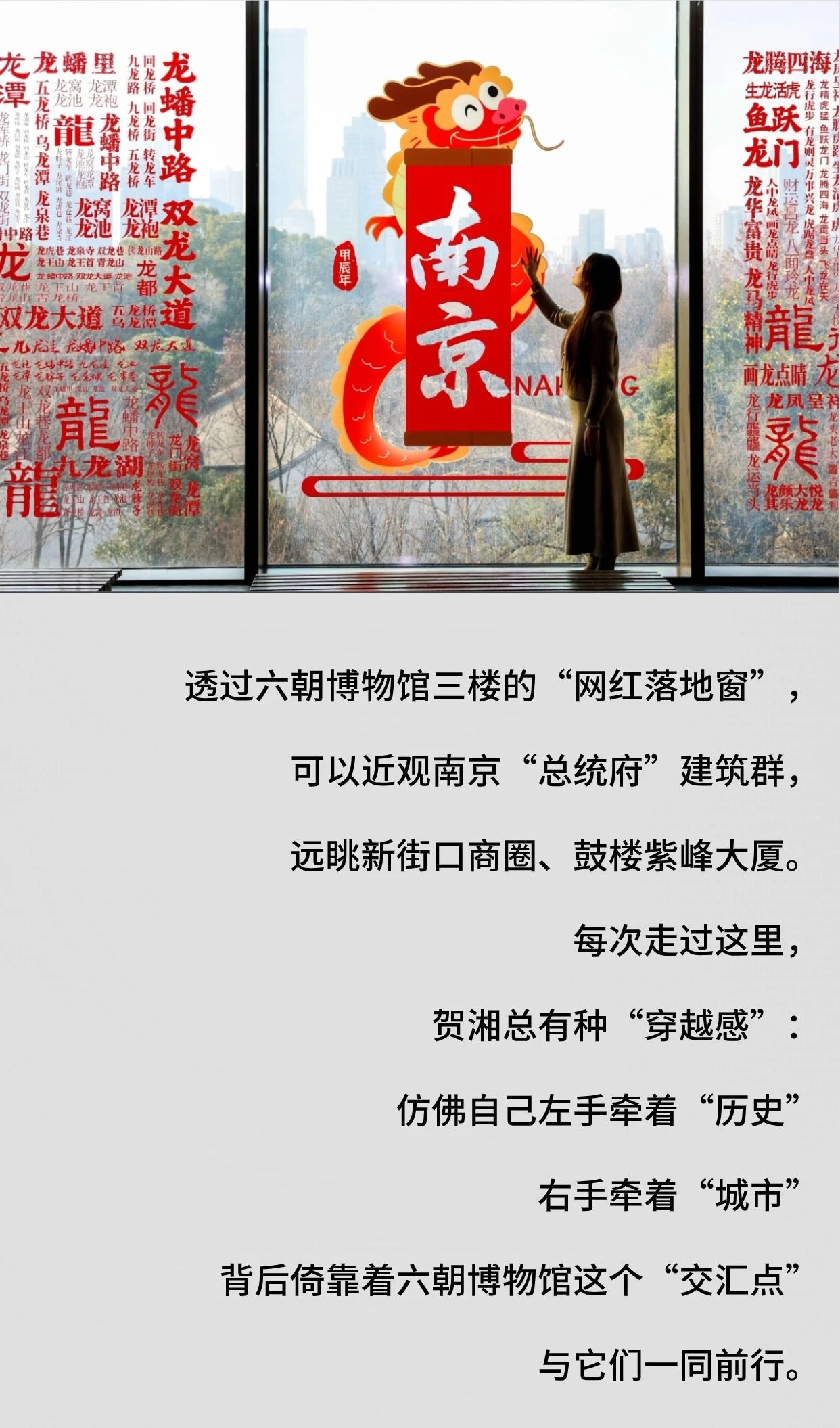

去年秋天,六朝博物馆三楼的一面落地窗,登上了热搜。只因在社交平台上,对这扇“最美”落地窗的“惊鸿一瞥”,很多年轻人不远千里奔赴而来。贺湘笑着说,今年全国两会后,这扇“最美”落地窗更红了,很多游客专门前来打卡,还有不少学校、班级组队参观。

在贺湘看来,六朝博物馆落地窗走红,既源于建筑本身特色,也是周边环境风貌烘托的结果。“如果说博物馆是客厅,窗外的‘总统府’景区就是庭院,再远一些的新街口、鼓楼则是大门外的风景。”在她眼中,六朝博物馆恰到好处地运用古典园林中的构景手法“借景”,有收无限于有限之中的妙用。这扇落地窗,成了市民游客观赏城市美景的新窗口、感受历史文化的新途径。

“一个好的博物馆不是看他馆舍有多宏大、藏品有多丰富,而是看这座博物馆是不是有情怀有温度,人们是不是能把这座博物馆当作自己生活中的博物馆,人们是不是经常来,来了不想走,走了还想来。”在贺湘看来,如果人们进一步了解博物馆对现实生活的意义,了解博物馆的日常工作,知道博物馆背后的故事。人们就会更加理解和支持博物馆,也就会积极主动参与到“博物馆之城”的建设中来。

博物馆热,要升温更要“保温”,六朝博物馆打算怎么做?

贺湘:当前,博物馆的功能已经从“保护文物藏品”延伸到“保护物质和非物质遗产”。博物馆的形态也从传统博物馆的“馆舍天地”,走向丰富多彩的“大千世界”。六朝博物馆未来准备策划分众系列主题活动,邀请不同年龄段的人走进博物馆,更深入地对馆藏文化进行挖掘,发展更多弘扬传承中华优秀传统文化的使者。

文|胡欣玥 编辑|芮天舒

排版|祁绩 审核|顾军

摄影剪辑|周韬 美编|鲜曼青

校对|熊向宁