2024-06-03 09:34:17

李晓愚

作为国家社科基金冷门绝学研究专项项目负责人,她常年致力于将“绝学”接续,为“冷门”加温。

“我的研究方向聚焦在海外收藏的中华古籍。它们或藏于博物馆、美术馆、艺术馆的仓库中,或落入私人收藏家之手,有些甚至是孤本。”李晓愚希望通过自己的整理和研究,运用现代媒介技术,更好地传播这些中华古籍。

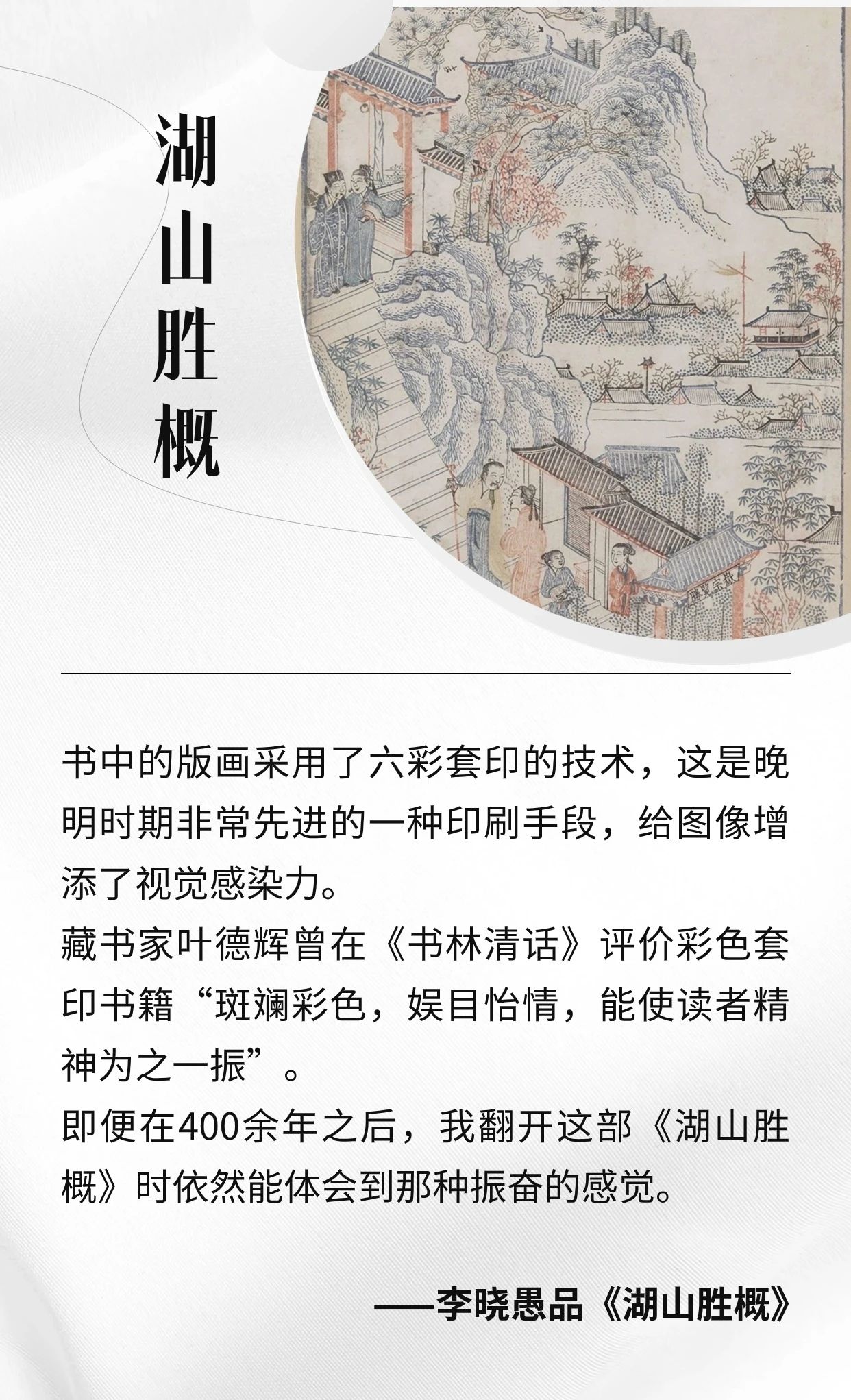

这项研究兴趣源于她追寻明代万历年间书籍《湖山胜概》的经历。这本反映明代文人在杭州西湖风雅生活的书籍,以“诗、书、画、印、刻”五绝著称,可惜于100多年前流落海外,现藏于巴黎的法国国家图书馆。2008年9月,借着到巴黎出差的机会,李晓愚想一窥这本书的精妙。

在法国国家图书馆仓库里看到《湖山胜概》的那一刻,李晓愚欣喜之情溢于言表。

这次与《湖山胜概》相遇也坚定了李晓愚“发掘海外中华古籍,重新焕发其光彩”的信念。此后,她依托对《湖山胜概》取得的研究成果,撰写专著《〈湖山胜概〉与晚明文人艺术趣味研究》;聚焦文人如何以艺术的眼光欣赏西湖,撰写专著《塑造趣味:晚明以西湖为中心的文人艺术生活研究》;独立撰写的六卷本《中华文化故事》于2020年正式出版。

李晓愚还是一位“UP主”,她在B站上开设频道“李晓愚老师”,以出镜分享观点的形式,跟网友探讨如何让传统融入现代生活。

她曾就“斜杠青年”的话题,跟年轻人分享芥子园主人李渔的“斜杠人生”;也曾围绕“什么是真正的仪式感”,介绍古人追求仪式感的点滴。

“最近‘人生是旷野而非轨道’这句话很流行。其实人生处处有‘轨道’,如职业决定发展、金钱决定消费等,如何在‘轨道’里活出‘旷野’,这需要我们从古人身上汲取智慧。”

在B站频道最新的视频中,李晓愚借着这一话题,以明清时期流行的旅行方式“卧游”进行举例:当时的文人或由于资金不足无法外出游玩,或者需要留在家里为老人尽孝,又或者是生病了等原因,总之是都被困在“轨道”里,但他们选择通过欣赏山水画了解名山大川,沉浸在丰富的精神世界中。

“其中如董其昌等书画家,将心中的山水世界绘成一幅幅传世书画,为后人了解他们美学思想打开了一扇窗。”在李晓愚看来,在这个信息充盈的时代获取知识非常容易,她希望通过自己的体悟和感受,让年轻人了解古人的思想,思考如何从中获得动力。

作为土生土长的南京人,又从事中华优秀传统文化的普及与传播相关工作,李晓愚一直思考着可以为这座城市做些什么。

2018年,南京成为传统节日振兴工程全国重点城市之一。2019年5月,南京市委宣传部指导设立“我们的节日”南京工作室,依托南京报业传媒集团(中国节日研究院)开展具体工作。

“我参与过‘我们的节日’南京工作室举办的一些活动,看到了他们在阐释传统节日的现代意义,引领新的社会习俗方面做出的一系列探索。我想是不是能一起合作,发挥各自优势,在传承好中华优秀传统文化的基础上,让‘文艺赋能城市’,不断实现人民对美好生活的向往。”李晓愚的想法与“我们的节日”南京工作室不谋而合,在双方的共同努力下,2023年1月,以助力“文艺赋能城市”为发展愿景的“李晓愚工作室”在南京报业传媒集团正成立。

工作室未来该如何发展?李晓愚介绍工作思路,就如何培育人才、策划节日活动展开对话。

工作室在人才培养上,有哪些思路?

李晓愚:工作室不能是我一个人唱“独角戏”,更要培养一批“文艺赋能城市”理论研究中青年人才、活动宣传推广人才。所以在一年半的时间里,我和南京报业传媒集团的中青年人才合作,围绕中华传统节日策划活动,为城市文化氛围的塑造提供思路和想法。

能否举例,谈谈如何通过活动策划助力“文艺赋能城市”?

李晓愚:在清明节前工作室的一次“头脑风暴”会上,大家聊起了“被误解”的清明节。提起清明节,相信大家第一反应是扫墓祭祖、追忆先人。但翻看古人诗词和绘画会发现,他们会踏青春游、放风筝、打秋千、蹴鞠、拔河等,尽情地亲近自然、娱乐游玩。所以我就提议,我们可以从古人过清明节的方式中获得启发,举办一个“来南京撒‘野’吧!”的活动。因为南京“舌尖上的清明”,是野菜味儿的,可以尝试从清明时节吃野菜的食俗出发,融入挖野菜、越野跑等元素,吸引年轻人畅快撒“野”。

工作室成立已近一年半,您最想对工作室成员说什么?

李晓愚:在“文艺赋能城市”的赛道上,我们此前更多的是独自奔跑,如今依托工作室提供的平台,我们不仅实现了携手共进,还吸引更多热爱这座城市的人一道前行。我发现,这里的每一个人都怀揣着对南京的爱,思考着如何更好地让“文艺赋能城市”,那一刻会觉得和城市的链接变得特别的实在。

文|芮天舒 编辑|祁绩

排版|祁绩 审核|顾军

摄影剪辑|任瑶琳 美编|鲜曼青

校对|熊向宁