2024-07-15 10:10:44

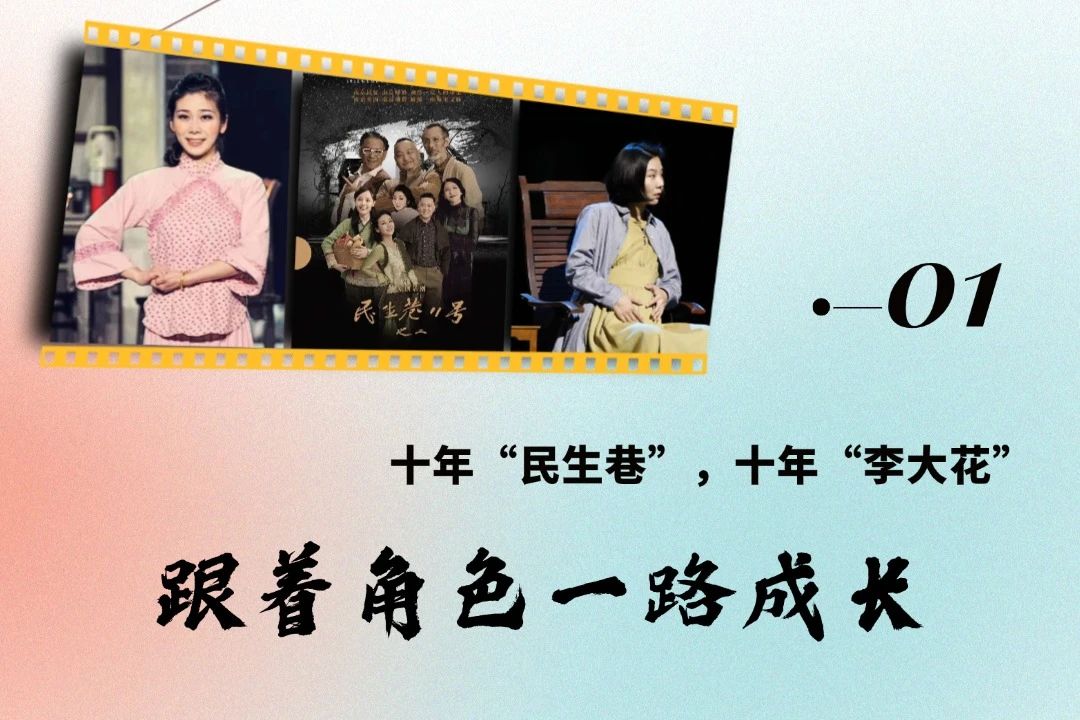

“在2014年上演的《民生巷11号》中,我饰演的就是李大花。10年后,《民生巷11号》有了续集,李大花得到了成长,我也跟随角色得到了成长。”李倩说。

《民生巷11号》是一部充满“南京记忆、南京味道、南京基因”的话剧。李倩记得这部剧共演了84场,与她搭档的有国家一级演员马小宁、肖明、于东江,以及现任南京市话剧团团长的常小川(南京文化人才第39期:《常小川:话剧人生,向新而生》)。

李倩介绍,李大花是位从农村来南京投奔表哥马国庆(马小宁饰)的年轻姑娘,最初她对这一角色的理解只有质朴可爱,对于如何塑造好人物有些懵懂。

“我告诉自己,这样下去可不行。于是,我每天都在台上看‘老戏骨’演戏,观察他们如何在舞台上真情流露的。这样一边看一边学,逐渐对演好角色有了感觉,到后来每一场都有新变化。”李倩说。

《民生巷11号之二》的叙事主线从第一部老宅的拆与不拆,转化为旧房改造和3位“老南京”的养老问题。李倩考虑到陪伴3位老人的李大花已结婚怀孕,晚上只能住在自己家里,只有白天才能过来照顾,“我开始思考怎么演10年后的李大花。比如看到自己照顾的老人遇到健康问题,她会怎么想、会怎么做?”

在《民生巷11号之二》的排演中,李倩多次沉浸在剧情中不能自拔。“于东江老师饰演的于国庆说‘我们仨从小一起在民生巷11号长大,现在都老了,要一起生活’,实际上3位老师一起在南京市话剧团长大,如今都有了白头发。在剧中是我照顾他们,在剧外是他们一路指点我,助我在舞台上绽放光彩。”

对李倩来说,参演的每部作品都像自己的孩子,每个角色都是一个新的开始。“话剧演员正是在每一次对角色的诠释中体验人生百态。”

在南京市话剧团2021年推出的原创话剧《摇曳的秋千》中,李倩饰演冯玉梅。这部戏展现了“两弹一星”科学家的峥嵘岁月与家国情怀,角色时间横跨二十世纪四十年代至二十一世纪之初。

“这就意味着我们要从青少年演到七老八十。”李倩介绍,在灯光和音效的辅助下,演员们尝试利用声线和肢体的瞬间变化,营造出剧中人物的年龄跨度。“有时台上‘叮’的一声,灯光切换,我或是披上一件外套,或是取下一条围巾,肢体或由挺拔变得佝偻,声音也在清亮和低沉之间切换,以此来表现出人物所处的时间段。”

此前,李倩很少饰演老年人。为了还原老年冯玉梅,她在排练之余常去公园观察老年人的动作特点。“我发现,老年人说话普遍气短,说不了长句,于是在戏里也尽量用短句;老年人上台阶因为害怕跌倒,常常是拖着步子,一步并一步上,这些都在剧里还原了出来。”

《摇曳的秋千片段》

在近年全国巡演的话剧版《人间正道是沧桑》中,李倩饰演瞿霞一角。

“瞿霞是优秀革命领导人瞿恩的助手。她在‘白色恐怖’中被捕入狱,无论是在狱中还是出狱后,都坚持开展革命工作,与敌人进行斗争。”李倩的戏份虽然只有五场,但每一场戏都有不同的情感点,爆发力十足。

李倩表示,表演讲究的是“真听、真看、真感受”。为此,她花了很多时间去揣摩角色。“比如第一场戏是瞿霞和革命青年杨立青的初见,我就通过清亮的声音,塑造出一个阳光可爱的小姑娘的形象;而第二场是她出狱后,因为被关了8年,人显得有些消沉,声音也变得低沉了。”

她还联想起话剧《刻经》中,南京市话剧团副团长杨彦(南京文化人才第98期:《杨彦:一城精彩,皆付戏中》)饰演的杨仁山立遗嘱那段戏。“演一次,我们饰演家眷的演员就泪流满面一次,感觉每个人都沉浸在场景中。这就是舞台的魅力,这也是‘真听、真看、真感受’的力量。”

时代在进步,话剧在发展。从最初的简单叙述到如今多元化、深层次的艺术呈现,话剧艺术也在不断创新与突破。李倩参与排演的《莫愁•莫愁》,就是南京市话剧团近年打造的一部充满实验性质的“肢体剧”。

“肢体剧能实现戏剧与舞蹈之间的有效融合。对于舞蹈而言,具有戏剧性,而对于戏剧来讲,具有舞蹈性。”她在论文《解读肢体剧与舞蹈的关系》中这样写道。

“我们可以变成一辆呼啸而过的马车,也可以是一张让老太太安稳的座椅;手部可以变成摇曳的烛火,也可以是湖上盛开的荷花……甚至连大树、溶洞等景物也通过肢体语言呈现。”

李倩回忆,整部剧前后排练了一个多月,对演员综合素质是巨大的考验。“好在大学期间上过四年舞蹈课,数年前打下的基础,让我在肢体剧的表演中拥有了优势。”

这份优势也让她有幸随剧团赴海外演出,回国后又参加“2019中国西昌·大凉山国际戏剧节”,让更多观众看到《莫愁•莫愁》“用形体营造诗意”的魅力。

从配角到主角,李倩塑造过很多令人记忆深刻的人物。而当问到她最满意的角色时,她却说角色无大小,最满意的角色永远是下一个。

文|芮天舒 编辑|祁绩

排版|祁绩 审核|顾军

摄影剪辑|周韬 美编|鲜曼青

校对|熊向宁