2024-08-02 10:05:36

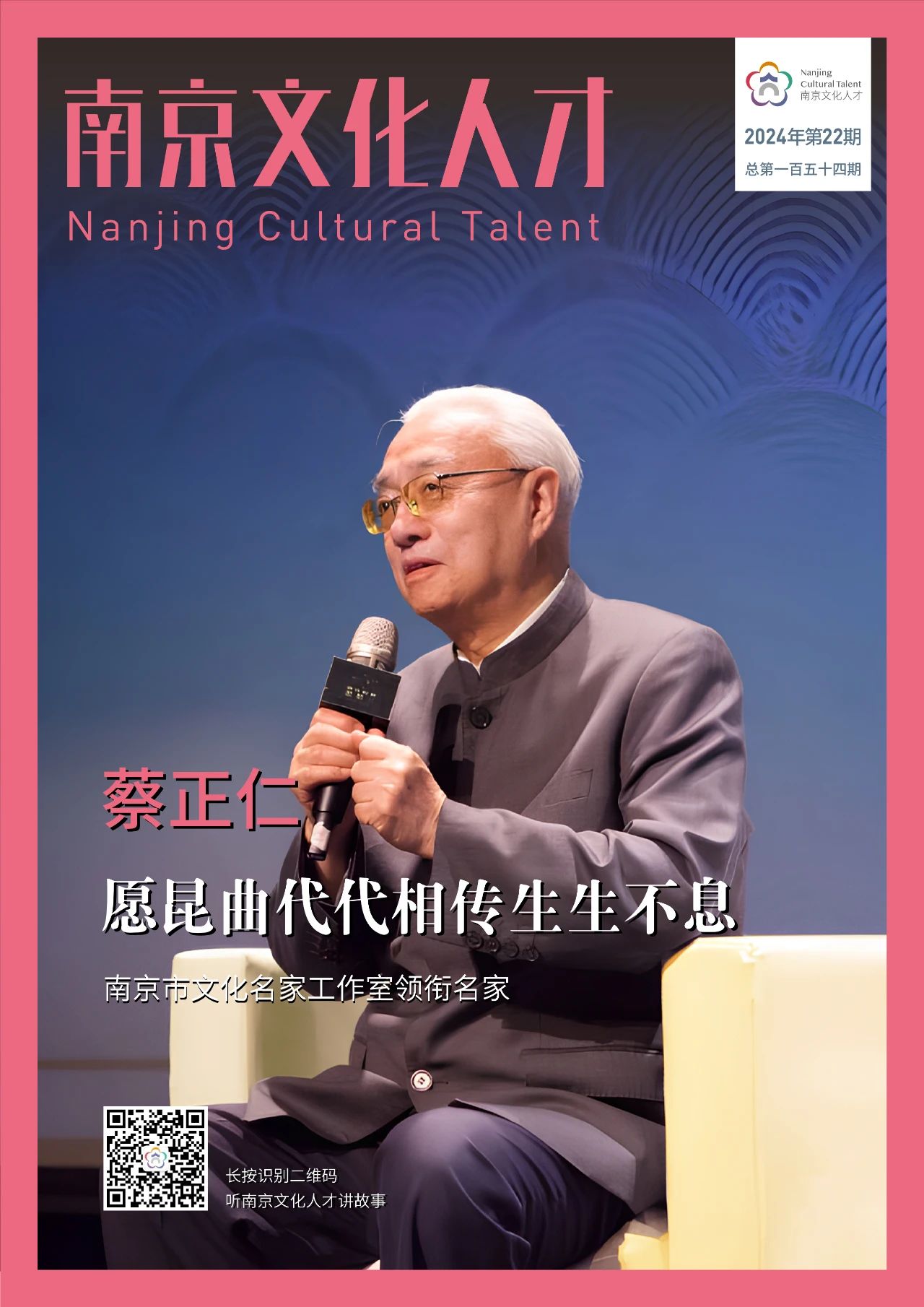

在60多年舞台生涯中,他几乎演遍了昆曲小生中各种行当的人物——《长生殿》的唐明皇、《牡丹亭》的柳梦梅、《白蛇传》的许仙……

在他看来,昆曲的传承最重要的是师承。

在艺术道路上,他非常有幸得到俞振飞、沈传芷、周传瑛三位昆曲小生名家的传授。现在他想通过在南京成立的工作室,培养昆曲时代新人,发扬光大昆曲艺术。

南京市文化名家工作室领衔名家

蔡正仁

蔡正仁跟南京的缘分40多年前就结下了。

20世纪80年代初,蔡正仁跟随上海昆剧团来南京表演昆剧《太白醉写》。这出戏讲的是李白趁着醉意写《吓蛮书》的故事。

蔡正仁在戏中饰演李白,他直言这部戏有着不小的挑战。“昆曲的戏讲究以唱为主。而《太白醉写》从头到尾只有两句是唱的,其他的都是靠表演。其中,走好醉步、蒙眬醉眼和各式醉笑是关键。”

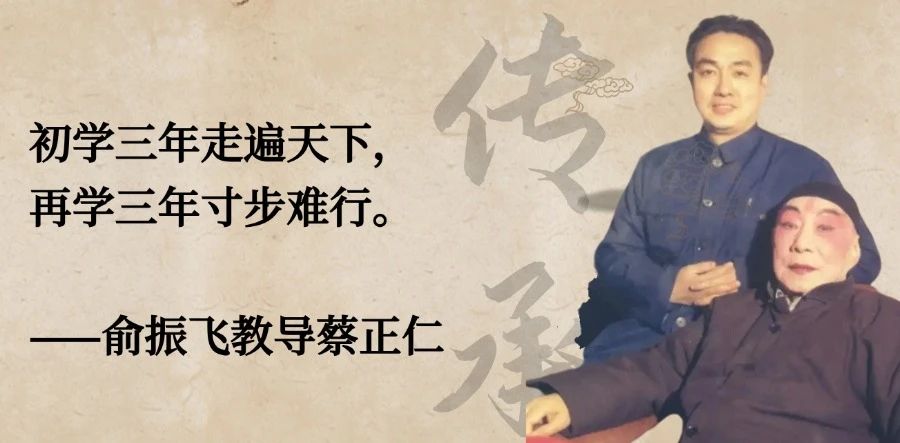

“学好戏,演好戏真的是难!难就难在悟道。”蔡正仁介绍,自己18岁时就跟沈传芷、俞振飞两位先生学演《太白醉写》,此后也在多个场合表演这出戏,但这次在南京复排后他失眠了,感觉一招一式都不自在。

他连夜给俞振飞先生写信请教:“老师,我演《太白醉写》已经几十次了,为什么这次怎么演都觉得不满意呢?”没几天,他收到了俞振飞先生的回信:“正仁,你终于明白了,我等你这句话足足等了20年。”

俞振飞先生告诉蔡正仁,梨园行有句话,叫“初学三年走遍天下,再学三年寸步难行”。刚学戏时,老师一招一式都能模仿,不知其所以然。再学之后,一旦体悟奥妙,觉得自己不行,反而是质的飞跃。“老师说不必对自己不满意,重要的是了解为什么不满意、哪儿不满意。”

对南京的印象

蔡正仁:自从在南京领悟《太白醉写》后,不晓得怎么回事一到南京就激动。

不管是在紫金大剧院还是江南剧院,几乎场场一票难求,过道里都站满了人。我在南京的每一次演出,都能感受到“昆迷”的热情。

蔡正仁的恩师,昆曲泰斗俞振飞先生跟南京亦有一段渊源。

南京梅兰芳京昆艺术研究会副会长、秘书长孔宣桥介绍,研究会起源于1921年的南京甘家曲社。20世纪20年代,俞振飞先生及其父亲俞粟庐和妻子言慧珠都是甘家曲社的成员,他们常来南京甘家大院,切磋技艺、审字度曲。

“老一辈昆曲人的深厚情谊延续至今。” 身为甘氏家族京昆艺术传承人的孔宣桥,希望能和“俞家唱”的代表性人物蔡正仁一起,将昆曲艺术传承和发扬,通过工作室的形式培养出一批优秀戏曲人才,也为俞氏一门与南京戏曲界的交流再添佳话。

“蔡正仁工作室”揭牌

经过一系列的筹备与策划,今年5月20日,“蔡正仁工作室”正式揭牌成立。次日,工作室开启了第一堂昆曲传习课。现年83岁的蔡正仁精神矍铄,拿出了一出精彩的穷生戏《评雪辨踪》,传授给台下的众多京昆青年演员。

何谓穷生?蔡正仁介绍,昆曲小生可细分为巾生、官生、雉尾生、穷生四个行当。穷生,顾名思义,就是很穷的年轻书生,他们扮相落魄,声音有气无力,尽显困顿、寒酸、迂腐之相。“穷生戏的教学相对较少,一是怕坏了小生身上的儒雅之气,二是穷生这类角色距离当代社会已较为遥远。”

基于《评雪辨踪》已多年未在南京演出,蔡正仁意识到必须抓紧时间将《评雪辨踪》传承下去。“如果现在的昆曲人不好好学习这出戏,也许穷生这个行当以后就消失了,从艺术角度来看,那将是极大的损失。”

事实上,在蔡正仁看来,穷生的表演方式独具魅力。回想当年,本来扮演“老生”行当的他,也是因为《评雪辨踪》这出戏,最终入坑“小生”行当:“我看俞振飞老师的第一出戏便是《评雪辨踪》,俞老师诙谐的表演让我觉得原来昆曲小生可以如此可爱,从此痴迷其中,一发不可收拾。所以说,好的演员,好的表演,能感染很多人。”

参加这一堂昆曲传习课的20多名学员中,不仅有昆曲演员,还有京剧演员、越剧演员等其他剧种的专业演员,有的还是“中国戏剧梅花奖”获得者或国家一级演员。

为什么要成立工作室

蔡正仁:每次在南京演出结束后,我常常会跟年轻人交流,问他们为什么喜欢昆曲,他们都说昆曲能满足当下的审美需求,看了剧本就喜欢,再看演出,觉得更美!

这让我深受感动。趁我现在还能动一动,尽最大努力给青年演员教教戏,将昆曲艺术尽可能多地传给年轻人,这是我应该要完成的任务。

“如今昆曲在年轻人中非常受欢迎,这让我很兴奋,但我认为必须要强调的是,我们喜爱昆曲艺术,就一定要将昆曲最精华、最优秀的艺术传承下去,守住昆曲的优良传统,保住其高雅的特质,避免走向庸俗化。”在传习课堂上,蔡正仁对着台下的青年演员谈了自己对“守正创新”的思考。

他支持昆曲艺术各种形式的创新探索,但强调“守正”是前提。“像《游园惊梦》里唱的‘最撩人春色是今年’,这词一个字都改不掉。所以真正吸引观众的创新,都是建立在昆曲艺术本体上的。离开本体,再怎样变化都没用。听了半天不像昆曲,那还唱什么呢?”

昆曲人才培养上,蔡正仁认为同样要走“守正创新”之路。他家里一直挂着俞振飞先生81岁时给他写的一幅字:“转益多师与古同,总持风雅有春工。兰骚蕙些千秋业,只在承先启后中。”转益多师,承先启后。在他眼中,传承是一项“苦差”,要做好它,不花点儿力气是不行的。传承也是一门“学问”,光吃苦不动脑筋也是不行的。

“重要是还是‘戏以人传’。昆曲是人类非物质文化遗产,是动态艺术。不像有些行业可以靠书本学知识,昆曲靠的是演员代代相传,靠老师教学生一招一式,这些东西在书本上是找不到的。”蔡正仁说。

600年昆曲,浸透着中华优秀传统文化基因,正被新时代的自信自强、创新创造所激活,呈现出全新、动人的艺术风采。“我相信随着文化水平的不断提高,昆曲将有更大发展潜力。”蔡正仁说。

作为“蔡正仁工作室”负责人的孔宣桥深以为然。她表示,工作室将继续组织昆曲传习课和培训班。未来将积极运用科技手段,将课程不仅开设在线下教室中,还要拓展到线上平台,打破地域和时间的限制,让更多的人能够参与到昆曲的学习中来。

昆曲未来的发展空间

蔡正仁:一个剧种的传承在于它自身的价值,昆曲本体的艺术性毋庸置疑,所以我相信它会越来越好。

我们要一代接一代地努力,学好、演好、传承好昆曲,踏踏实实地奋斗。

文|芮天舒 编辑|祁绩

排版|祁绩 审核|顾军

剪辑|周韬 美编|鲜曼青

校对|熊向宁