2024-09-02 15:47:02

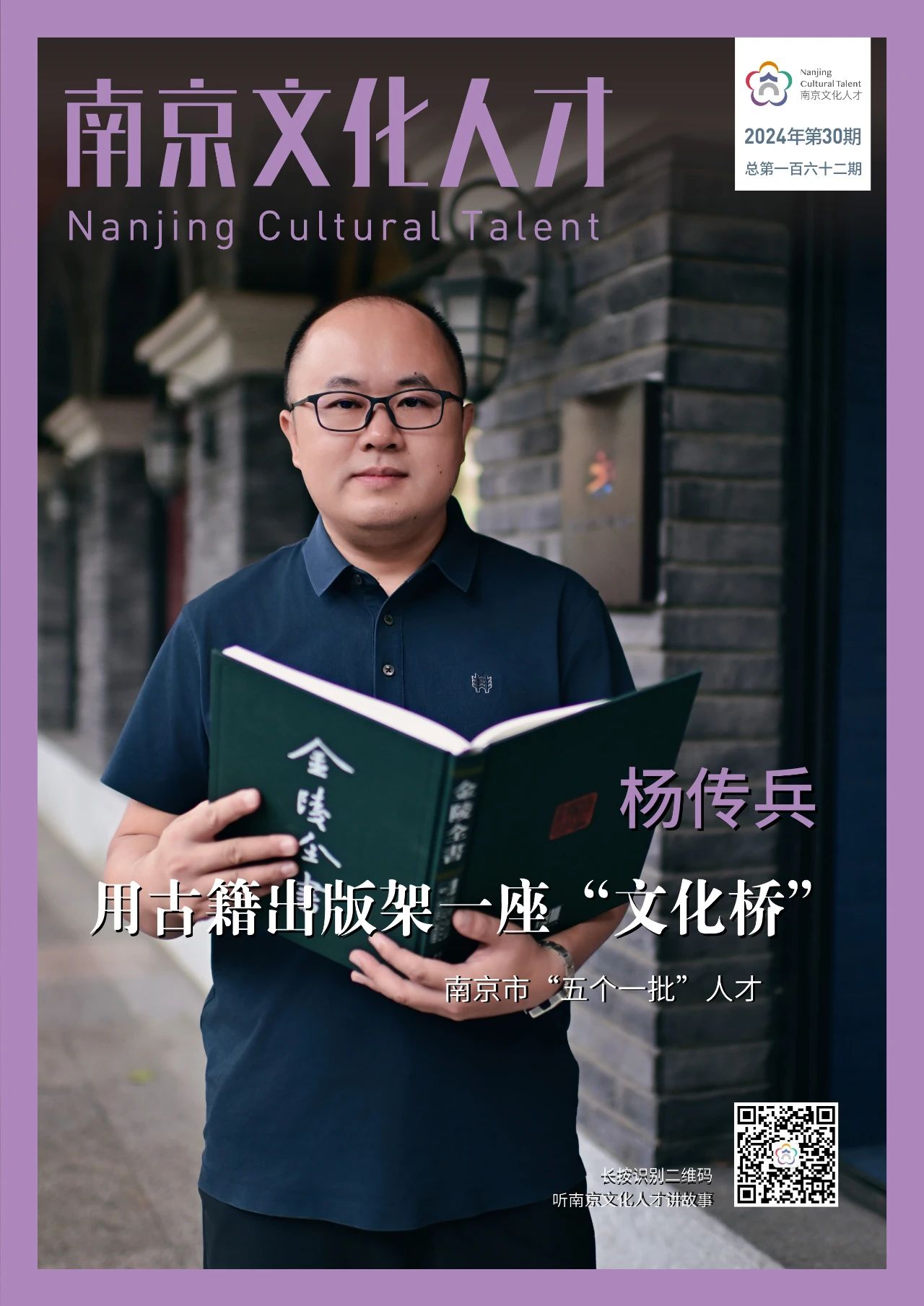

在杨传兵看来,古籍图书编辑是编辑群体里相对特别的。在快节奏的现代生活中,他们静心编古书,同时积极吸纳先进“玩法”,为古籍出版注入新的生命力和影响力。

“我觉得这份工作的职责更像是一名‘架桥者’。古籍出版的定位就是一座文化的桥、心灵的桥,一座连接作者与读者、物质与精神、传统与现代、文化与生活,乃至中国与世界的桥梁。”杨传兵说。

人物访谈

在南京出版社一楼的文都书店,最令人震撼的莫过于一整面墙的《金陵全书》

这部被称为“南京历史文献集大成之作”的书籍,目前已出版300余册。

杨传兵是这部书的责编之一。他常常通过介绍《金陵全书》的出版流程,跟读者分享古籍图书编辑的日常工作。

“读者买书会挑出版社,做古籍出版也要挑好的版本。在图书策划阶段,我们会向知名专家学者‘取经’;然后根据他们遴选出的古籍版本,从各种渠道寻找收藏线索;最后与相关收藏单位进行对接,寻求借阅影印。”杨传兵说。

他有时会觉得自己是一名“古籍侦探”,最开心的莫过于一些长期束之高阁的孤本、珍本和内部印刷本,在尘封千百年后在他的努力下得以一露真容。

“如《南京大理寺志》为明嘉靖孤本,仅存卷六、卷七,珍藏在宁波天一阁,因为《金陵全书》的出版才揭开它的神秘面纱;《金陵全书》中收录的《康熙江宁府志》,采用的是中国国家图书馆藏清康熙二十二年(1683年)红格精抄本,堪称‘海内孤本’。”正因每一本古籍都来之不易,杨传兵在扫描的时候都格外小心,每一次翻页都屏住呼吸。

扫描完成后,他将图片与古籍逐页核对,对有缺失的部分进行修正,力图呈现古籍的原貌和全貌;此外,还邀请专家撰写提要,以起到“画龙点睛”之效;最后经历一轮又一轮的审核校对后印刷出版。

曾经有读者向他请教,一套古籍往往有多家出版社出版,该选哪家的好?“这不经意的一问,其实是提醒我们做古籍出版要自己的‘巧思匠心’,实现‘出古入新’。”杨传兵说。

他以担任责编的《景定建康志》为例进行介绍:书页采用了淡黄色的机宣纸,质感上与古书相似,相较普通的印刷纸更适合读者长时间阅读;运用带有特殊香味的油墨进行印刷,提升读者阅读体验感;整套书的封面在制作时采用了宋锦织造技艺和传统纹样设计,更具“文化味”……

除了在古籍图书设计上下足创新功夫,杨传兵还尝试将新书分享会变得与众不同。

“2020年6月,我担任责编的‘南京稀见文献丛刊’之《万石斋灵岩大理石谱》出版。我邀请南京地方史学者薛冰老师、《万石斋灵岩大理石谱》点校者卢开刚老师、雨花石藏家柏贵宝先生合作,举办了一场新书分享会。”杨传兵回忆。

《万石斋灵岩大理石谱》是一部研究和鉴赏灵岩石(即雨花石)、大理石的专著。现场的几位文化名家从这本南京稀见文献出发,结合柏贵宝先生现场展示的雨花石藏品,向观众讲解雨花石的审美方法、收藏要求,给大家上了一堂生动的雨花石鉴赏课。

“像这样的新书分享会,既传承了古籍原典,又发展了文化,还传授了实用技能,可谓是‘一举三得’。”杨传兵说。

近些年,读者的阅读习惯开始发生转变、数字出版市场迎来快速增长、内容生产与传播主体日趋多元……杨传兵认为,诸多现象预示着出版业已经迎来“纸声电”融合出版的时代,他探索让更多的南京典籍和读者“云端相见”。

“此前,我们依托《金陵全书》数字化工程打造了‘南京历史文化资源融合出版平台’。该平台通过搭建‘南京历史文献数据库’及移动端小程序,打造传承与弘扬南京优秀历史文化的窗口。”杨传兵介绍,他参与打造的这一平台入选2021年江苏省出版传媒融合发展创新案例。

今年5月,“南京历史文献数据库”正式对公众免费开放。该网站延续了《金陵全书》原始文献影印的优点,古籍丰富的物质特征得以展现。原始文献图像与文本化内容对照呈现,可全文检索,使用便捷。

“比方说读者想要了解‘雨花台’在哪些典籍里出现过,只需登录平台,输入关键词进行搜索。从反馈的结果中,他们能了解‘雨花台’在《上元江宁乡土合志》《六朝事迹编类》《景定建康志》等古籍中的过往。”杨传兵解释。

南京大学文化与自然遗产研究所所长、历史学院教授贺云翱评价,“南京历史文献数据库”建构了多层次、多方位、多检索点的立体化南京历史文化资源体系,实现古籍资源的共享,为古籍创造性转化、创新性发展插上数字翅膀。

而对于杨传兵而言,新的探索已经迈开步伐。他渴望将更多沉睡的古籍唤醒,让它们以崭新的面貌,照亮今人的心灵。

“我希望每一部古籍都能在新的时代里,绽放出别样的光彩。” 杨传兵说。

文|芮天舒 编辑|祁绩

排版|胡欣玥 审核|顾军

摄影剪辑|周韬

美编|鲜曼青 校对|熊向宁