在南京长江路上,有一座“文艺范儿”十足的国民小剧场。

在休闲餐饮区域喝咖啡聊天,在具有时代感的建筑前拍照,走进剧场看演出,这一套“无缝衔接”的休闲模式,已成为许多民众的生活日常。

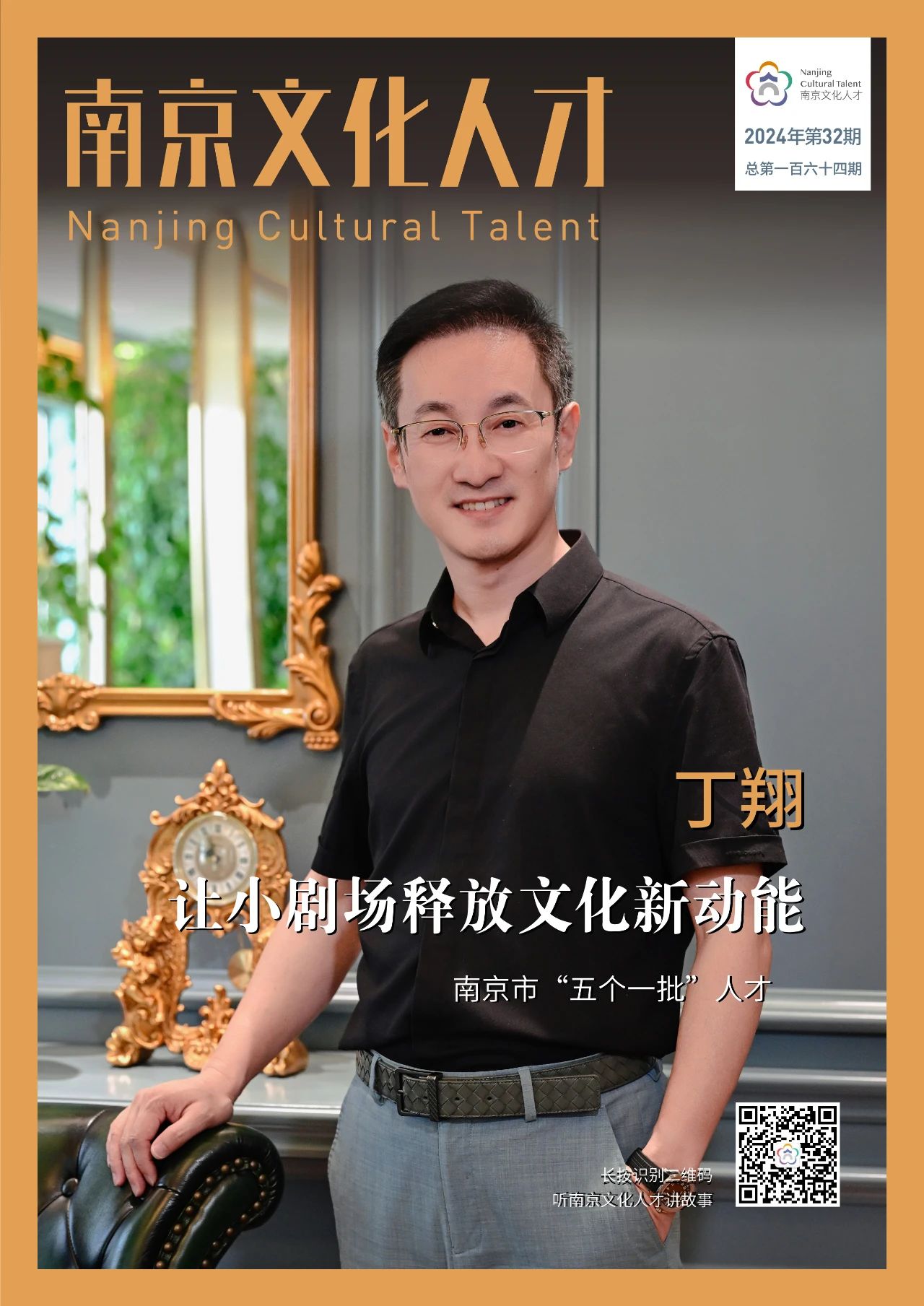

这座小剧场由江苏天华文化传媒有限公司总经理丁翔负责打造。近年来他通过一系列的探索实践,让“小而美”“小而精”的小剧场,给人们带来丰富而新奇的观演体验,同时也重塑着城市的文艺生活,让“城市”和“戏剧”、“观众”和“艺术”拥抱得更加紧密。

2010年,在演艺行业深耕多年的丁翔,成为江苏天华文化传媒有限公司总经理。他与江苏移动合作打造的12580演出票务系统,成为彼时江苏最大的电话票务销售平台。

随着互联网的兴起,票务销售板块业务开始下滑。丁翔开始思考,一边是产品端,一边是销售端,联通两端中间的“管道”,是否存在可以施展拳脚的空间?他想到了小剧场。

早在2002年,丁翔就参与了由江苏省委宣传部主导的江苏小剧场发展工作小组的工作,那段经历让他看到了小剧场不仅为观众打开了心灵之门,也为艺术家们打开了自我思考、探索无限可能的空间,更深刻认识到了小剧场发展的不易和任重道远的痛点。

自此,他开始琢磨如何打造一座能充分吸引和感染观众的小剧场。说来也巧,2014年,他带领团队开始打造1913艺术街区,在项目前期规划的过程中,丁翔发现街区内有座建于二十世纪的小楼,它是民国时期的“公余联欢社”,京剧大家梅兰芳也曾在这里驻场演出。新中国成立后,这里又成了江苏省文工团的办公场地。

“当时这栋建筑整体还是很破败的,阳光可以直接透过屋顶照在舞台上。我应该怎么改造,让它焕发新的光彩?”丁翔跟演艺界的不少朋友聊完后,发现他们都非常希望有一个属于自己的舞台,他心中顿时有了主意。

“我要通过更新改造,让这座昔日服务于达官贵人的文化空间,变成大家都来看剧的人民小剧场,国民小剧场孕育而生。”丁翔说。

改造工作很快开始进行。丁翔和团队发现,要有足够的空间打造戏剧演出场景的层次感,而且也方便表演调度,他们决定因地制宜,打造一个专业化、标准化的“镜框式舞台”。

丁翔解释,镜框式舞台是指舞台是内嵌式的,演员由舞台侧面的幕布中出入。国民小剧场的镜框式舞台宽15米、深17米、挑高19米,相比别的小剧场、大剧场,有着特殊的魅力。

“我们的舞台离观众席很近,而且舞台面积大于观众席面积,当演出的时候,演员的面部表情都清晰可见。此外,我们在改造的时候发现它的声场特别好,不用话筒便可以把声音传达到任何一个角落,这也为小剧场艺术奠定了一个很好的基础。”丁翔分享道。

2017年底,国民小剧场投入使用,而丁翔却遇到了巨大的困难。

彼时丁翔采购了杭州的一部话剧,一场演出费要4万。没想到第一场,国民小剧场只卖了几十张票。丁翔受到了触动:“我遇到了一个很难跨越的事情:观众从哪里来?他为什么要来买票?从那一刻开始我跟团队商量,小剧场要开始改变!”

如何改变?丁翔陷入了沉思。在他看来,不能将小剧场的运营模式限定在“卖票赚钱”,必须探索一条全新的商业模式,让小剧场真正参与到演出经纪、市场运营、剧目生产孵化和IP的打造中去,让国民小剧场成为纯市场化运营的剧场。

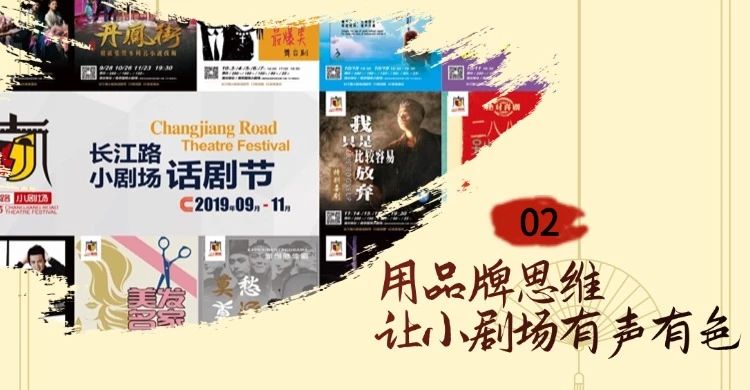

2019年,立足国民小剧场,丁翔开始打造华东区域内颇有影响力的“长江路小剧场话剧节”品牌。话剧节以引进国内外优秀剧目,培养戏剧粉丝、推出优秀青年戏剧创作作品为宗旨,至今已成功举办5届,共计引进150余部、280余场各类精彩剧目。

“只有高频的演出才能让小剧场活下来。”在丁翔看来,国民小剧场不光是演出的载体,还努力往演艺产业链的“前端”延伸。凭借对市场的熟悉,他当起了戏剧出品人和制作人,选本、找演员、组班子排戏,进一步压缩演出成本。

一方面要“节流”,另一方面更需要的是“开源”。在摸索过程中,丁翔渐渐觉得光是吸引外地优秀剧目还不够,必须打造属于南京原创的小剧场剧目IP。

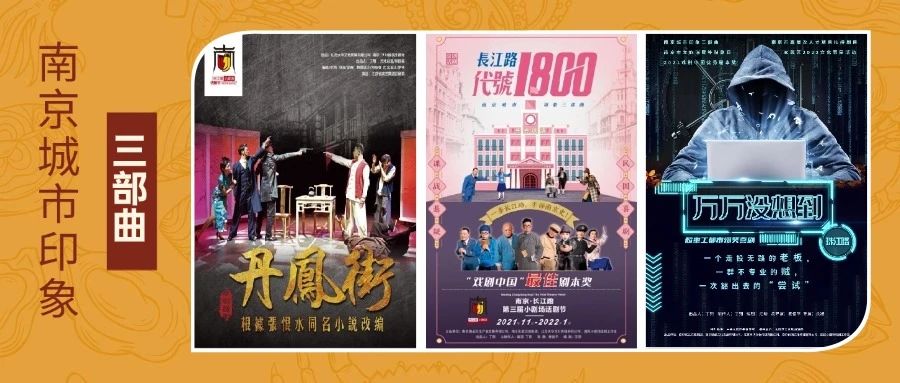

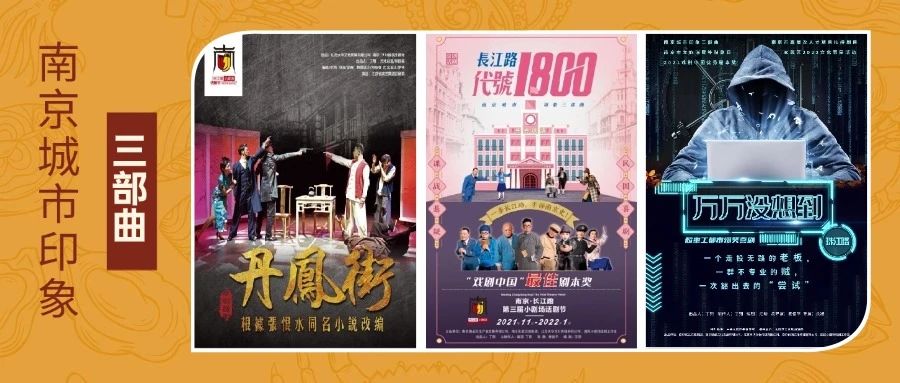

丁翔开始推动国民小剧场跨界打造原创话剧,探索活化利用本地文化,讲好南京故事,彰显南京精神。他打造的三部南京原创话剧《丹凤街》《长江路·代号 1800》和《珠江路·万万没想到》孕育而生,陆续上演,被南京文旅称为“南京城市印象三部曲”。

2022年初,国民小剧场荣获首批江苏省示范小剧场,同年出品的原创话剧《长江路·代号 1800》荣获江苏省小剧场精品剧目,此前它还曾荣获2020年“戏剧中国”最佳话剧剧本奖。

如今,“长江路小剧场话剧节”以及“南京城市印象三部曲”已然成为让市民游客奔赴国民小剧场的新理由,更成为南京打造文旅消费和夜间经济的一张新名片,吸引了一大批观众,同时也促成了更多演出活动的落地。

国民小剧场的数据也印证了这一点:自2017年投资建设以来,国民小剧场承办各类演出活动共计800余场,拥有观演粉丝微信群超百个,6万多的粉丝量,商业演出上座率平均达90%以上,培育了一批忠实的戏剧观众,观众辐射南京以及华东区域。

工作之余,丁翔经常会跟自己的导演、编剧、演员朋友聊天,从他们的口中,他了解到如今有很多戏剧相关专业的年轻人,没有合适的演出舞台,只能被迫转行。

“南京拥有众多高校,爱好戏剧的大学生更不在少数,我希望国民小剧场能够为他们提供一个舞台,让他们的梦想有绽放的地方。”丁翔通过国民小剧场的运营,不断整合高校戏剧资源、长三角区域内戏剧工作室和戏剧创作人才资源,打造了“小剧场大学生戏剧联盟”和“小剧场戏剧工作者联盟”。

“我们还成立了小剧场戏剧共创平台,把热爱戏剧的年轻人集聚在一起,让他们来感受导演是怎么排练的,演员是怎么在舞台上调度的,灯光音响是怎么来配合的……”丁翔介绍道。

在此基础之上,丁翔建立“国民小剧场戏剧孵化基金”,为出人、出戏提供有力的资金支持,让剧场成为南京乃至全国青年戏剧力量的“孵化器”和“加速器”,繁荣了南京戏剧市场。

如今,丁翔提出的“一节、双平台、一出品、一基金”的发展新思路,已经形成了小剧场运营与文化产业生态高度融合的商业闭环,带来了产业的升级和改变。

国民小剧场坚持以市场化运营为导向,开创性地推进“剧场+园区”的融合发展新模式,通过“艺术赋能产业、产业反哺文艺”的方式,摸索出了一条小剧场高质量创新发展的新途径,为城市文化建设贡献力量,同时也为市民提供更加丰富多彩的精神文化生活空间。

据了解,丁翔与团队打造的南京第二座国民小剧场——徐庄国民小剧场正在建设当中,第三座国民小剧场也正在筹备规划中。在他看来,将国民小剧场开创的这一模式复制推广,会开启小剧场连锁品牌规模化发展新篇章。

“希望国民小剧场模式能孵化于南京,成长于江苏,推广于全国,让更多的企业和社会资本参与到小剧场的建设中来,一同来这片舞台‘造梦’,为人民群众的文化生活增添高质量的作品和载体。”这是丁翔正在做的事,也是他为之奋斗的目标。

文|胡欣玥 编辑|芮天舒

排版|胡欣玥 审核|顾军

摄影剪辑|周韬 美编|鲜曼青

校对|熊向宁